「チェロ名曲を銘器(F.ルジェリ/D.テヒラ―/F.X.トルテ弓)で楽しむ」~解説と演奏(水口貴裕)~ZoomLive配信有

3月7日(土)レクチャ-コンサート(7:00PM開始):フランク作曲チェロソナタ他

1.日時:毎月第1土曜日、夜7時

2.会場:目黒学園カルチャースクール本校

(JR、東京メトロ南北線、東急目黒線 目黒駅直結)

JR目黒駅ビル:東京都品川区上大崎3-1-1アトレ目黒2 2階

TEL:03-6417-0031 FAX:03-6417-0032

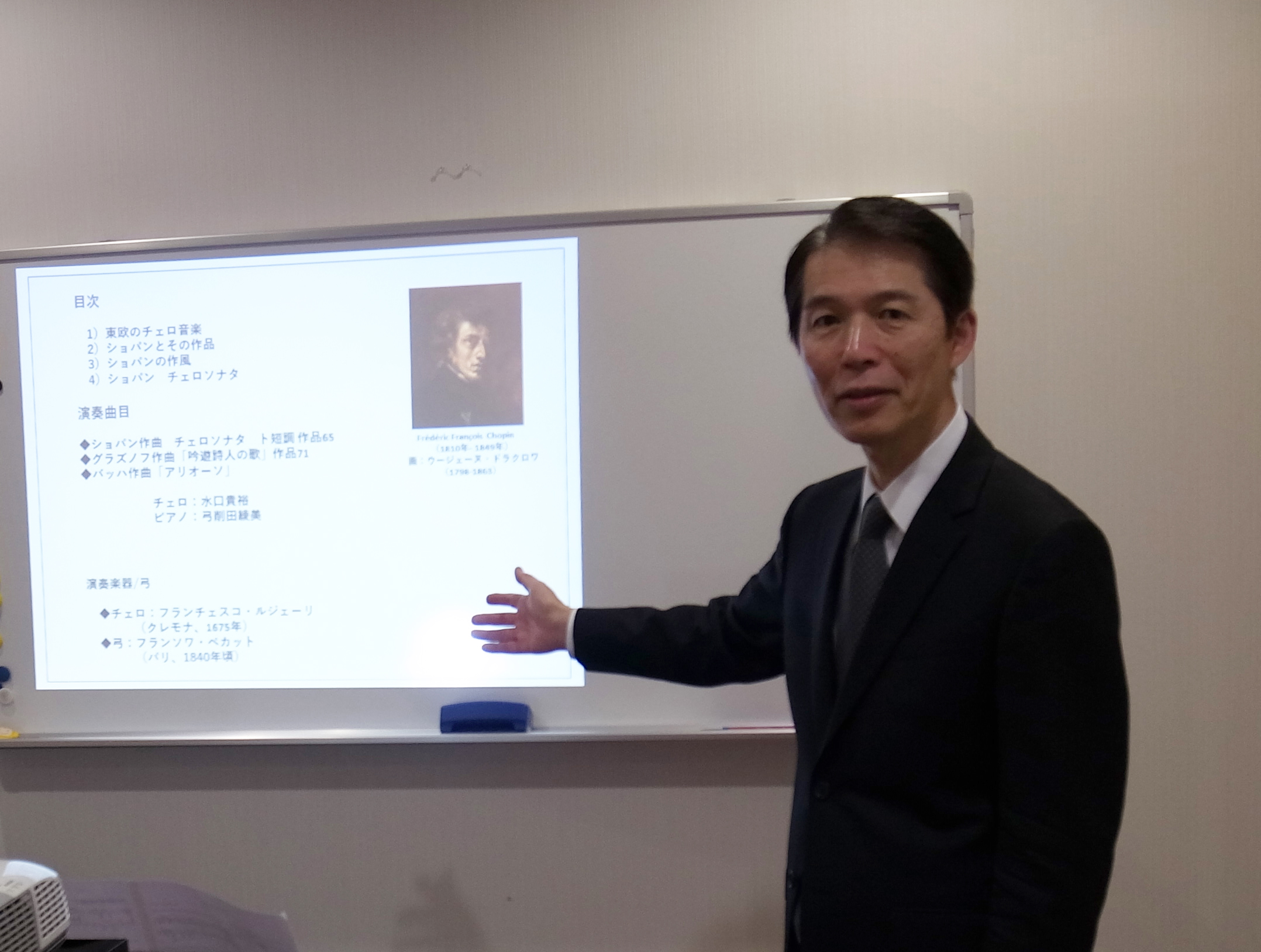

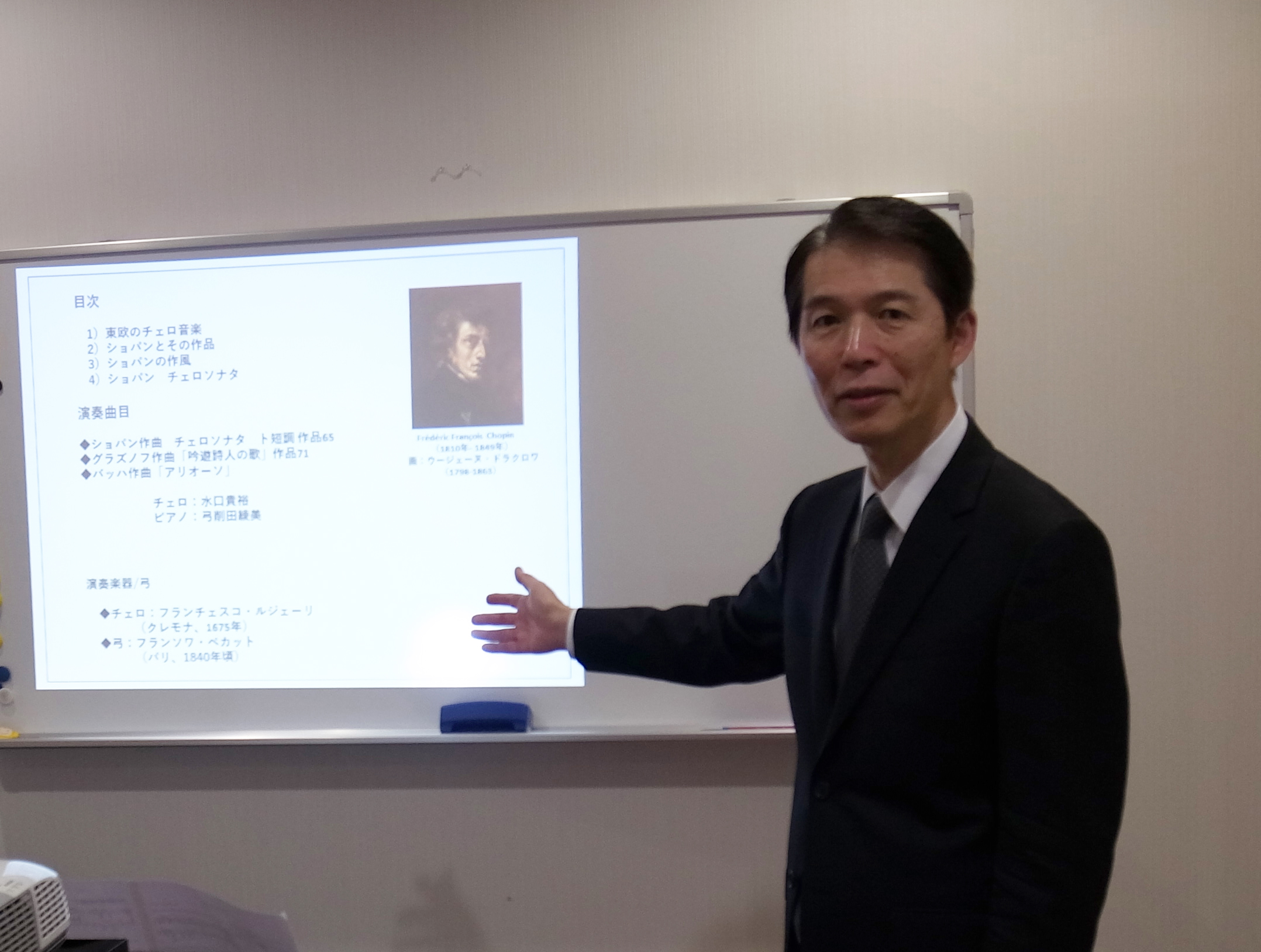

3.内容:楽器、作曲家、チェロ曲の解説と演奏、講師 水口貴裕

4.料金/受講方法:

①会場で受講(当日受付可)

3回:8,580円 (税込)。1回のみの受講、当日受付可):3,960円 (税込)

②Live配信(Zoom)

1回1650円(税込)、3回4950円(税込)

5.お問合せ・申込み:目黒学園カルチャースクール 電話:03-6417-0031

使用チェロ:フランチェスコ・ルジェリ、1675年、クレモナ

ダビッド・テヒラー、1730年、ローマ 他

使用弓 :フランソワ・グザビエ・トルテ1830年、パリ

フランソワ・ペカット1840年、パリ

<2026年演奏予定曲>

1月10日(土)バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第2番

無伴奏チェロ組曲第3番他

2月7日(土)ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第2番他

チェロ・ソナタヘ長調作品64他

3月7日(土)フランク作曲 チェロ・ソナタ イ長調

ラヴェル作曲「ハバネラ形式の小品」他

4月4日(土)メンデルスゾーン作曲チェロ・ソナタ第2番

協奏的変奏曲他

5月2日(土)シューマン作曲チェロ協奏曲

ドボルザーク作曲チェロ協奏曲4第2楽章他

6月6日(土)サンサーンス作曲チェロ・ソナタ第2番

オッフェンバック作曲「ジャクリーヌの涙」他

7月4日(土)シューベルト作曲「アルペジオーネ」ソナタ

シューマン作曲「民謡風の5つの小品」他

8月1日(土)ハイドン作曲チェロ協奏曲第1番

ハイドン作曲チェロ協奏曲第2番第2楽章他

9月5日(土)ブラームス作曲チェロ・ソナタ 「雨の歌」

シューマン作曲「アダージョとアレグロ」他

10月3日(土)ルビンシュタイン作曲チェロ・ソナタ第1番

グリンカチェロ・ソナタ・ニ短調他

11月7日(土)グリーク作曲 チェロ・ソナタ イ短調

グリーク作曲 間奏曲他

12月5日(土)ストラビンスキー「イタリア組曲」

ラフマニノフ作曲「ヴォカリーズ」他

*日程、曲目は変更になる場合があります。

●「ピアノの詩人」ショパンのチェロ音楽(使用楽器:F.ルジェリ、目黒学園カルチャースクール)

<これまでの演奏曲目>

【あ】

アーベル作曲無伴奏ガンバ・ソナタ1番

アルビノーニの「アダージオ」

ウエーバー作曲 「アダージオとロンド」J. 115

ヴィエニアフスキー作曲チェロソナタ ホ短調作品26

ヴィヴァルディ作曲チェロ・ソナタ第5番 ホ長調

エルガー作曲「愛の挨拶」

エルガー作曲チェロ協奏曲ホ短調 作品85

エルガー作曲「ロマンス」作品62

エルガー作曲「牧歌」作品4-1

オッフェンバック作曲「ジャクリーヌの涙」

オネゲル作曲チェロソナタ

オルティス作曲無伴奏ガンバのためのレセルカーダ第2番

【か】

カサド作曲「愛の言葉」

カザルス編曲「鳥の歌」

ガブリエリ作曲無伴奏チェロのためのレセルカーダ1番

クライスラー作曲「アンダンティ―ノ」

クライスラー作曲「愛の喜び」

クライスラー作曲「愛の悲しみ」

クライスラー作曲「美しきロスマリン」

グラズノフ2つの小品作品20「スペインの舞曲」

グラズノフ2つの小品作品20「メロディ」

グラズノフ作曲「吟遊詩人の歌」作品71

グラナドス作曲スペイン舞曲2番「オリエンタル」

グリーク作曲 アレグレット作品45

グリーク作曲 チェロソナタ イ短調 作品36

グリーク作曲 間奏曲 イ短調作品115

グリンカ作曲「ノクターン(別れ)」

グルック作曲「メロディ」

ゴダール作曲「ジョスランの子守歌」

コレルリ作曲チェロソナタ ニ短調作品5-8

【さ】

サラサーテ作曲「ザパネド」作品23-2

サンサーンス作曲チェロソナタ第1番ハ短調 作品32

サンサーンス作曲チェロソナタ第2番 ヘ長調作品123

サンサーンス作曲チェロ・ソナタ第3番ニ長調 遺作

サンサーンス作曲チェロ組曲作品16

サンサーンス作曲「アレグロ・アパーショナート」作品43

サンサーンス作曲「ロマンス」作品36

サンサーンス作曲「祈り」作品158

サンサーンス作曲「白鳥」

シューベルト作曲 「アルペジオーネ」ソナタイ短調 D821

シューベルト作曲ソナチネ第1番ニ長調作品137の1D.384

シューベルト作曲「セレナード」D.957

シューマン作曲チェロ協奏曲イ短調作品129

シューマン作曲「アダージョとアレグロ」変イ長調作品70

シューマン作曲「トロイメライ」

シューマン作曲「民謡風の5つの小品」 作品.102

シューマン作曲「幻想小曲集」作品73

ショスタコーヴィチ作曲チェロ・ソナタ ニ短調 作品.40

ショスタコビッチ作曲チェロ協奏曲第1番変ホ長調作品107

ショスタコビッチ作曲「モデラート」

ショスタコビッチ作曲チェロソナタ ニ短調作品40

ショパン作曲 チェロソナタ ト短調 作品65

ショパン作曲(グラズノフ編曲)「エチュード」作品.25-7

ショパン作曲「ラルゴ」

ショパン作曲「序奏と華麗なるポロネーズ」ハ長調作品3

ストラビンスキー「イタリア組曲」

スクリャービン作曲「ロマンス」

【た】

ダヴィドフ作曲 「泉のほとりで」作品.20-2

チャイコフスキー作曲6つの小品 作品.51「感傷的なワルツ」

チャイコフスキー作曲「ロココの主題による変奏曲」作品33

チャイコフスキー作曲「小奇想曲」

チャイコフスキー作曲「ノクターン」 作品19-4

テレマン作曲無伴奏ガンバソナタより第1楽章

ディリアス作曲 チェロソナタト短調

ドビュッシー作曲チェロソナタニ短調L.135

ドビュッシー作曲「ロマンス」

ドボルザーク作曲チェロ協奏曲ロ短調 作品104

ドボルザーク作曲「森の静けさ 」作品68-5

ドヴォルザーク作曲「4つのロマンティックな小品」作品75

ドヴォルザーク作曲「ロンド」

ドヴォルザーク作曲「母に捧げる歌」

ドヴォルザーク作曲「ユーモレスク」

ドヴォルザーク作曲ソナチネ ト長調作品100

【は】

ハイドン作曲チェロ協奏曲第1番ハ長調

ハイドン作曲チェロ協奏曲第2番ニ長調 作品101

ハイドン作曲「メヌエット」

バーンスタイン作曲ミサ曲から「3つの瞑想曲」

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第1番ト長調 BWV.1007

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調 BWV1008

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調BWV1009

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第4番変ホ長調 BWV1010

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調 BWV1011

バッハ作曲無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調 BWV1012

バッハ作曲「アリオーソ」

バッハ作曲「アダージオ」

バレンティーニ作曲 チェロ・ソナタ ニ長調

パガニーニ:「モーゼ」の主題による変奏曲

パレディス作曲「シシリエンヌ」

バラギレフ作曲「ROMANZA」

【ひ】

ビラ・ロボス作曲「黒鳥の歌」

ヴィバルディ作曲チェロソナタ第5番ホ短調作品14

プーランク作曲チェロ・ソナタFP143

フォーレ作曲チェロソナタ第1番ニ短調作品109

フォーレ作曲チェロ・ソナタ 第2番ト短調 作品117

フォーレ「エレジー」作品24

フォーレ作曲「シシリエンヌ」作品78

フォーレ作曲「セレナーデ」作品98

フォーレ作曲「ロマンス」作品69

フォーレ作曲「蝶々」作品.77

フォーレ作曲「夢の後に」作品7-1

フランク作曲 チェロソナタ イ長調

ブラームス作曲 チェロソナタ第1番 ホ短調 作品38

ブラームス作曲 チェロソナタ第2番ヘ長調 作品99

ブラームス作曲チェロ・ソナタ ニ長調 作品78「雨の歌」

ブリッジ作曲 「春の歌」

ブルッフ作曲「コルニドライ」作品47

ブロッホ作曲ヘブライ狂詩曲「シェロモ」

ブロッホ作曲ユダヤ人の生活より - 「祈り」

ブロッホ作曲無伴奏チェロ組曲第3番

プーランク作曲チェロ・ソナタFP143

プロコフィエフ作曲 「三つのオレンジへの恋」よりマーチ

プロコフィエフ作曲 チェロソナタハ長調作品119

フンメル作曲チェロソナタ作品104

ヘンデル作曲「ラルゴ」

ベートーヴェン作曲「魔笛の主題による12の変奏曲」ヘ長調 作品66

ベートーヴェン作曲「マカベウスのユダの主題による12の変奏曲」ト長調

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第1番ヘ長調 作品5-1

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第2番ト短調作品.5-2

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第3番イ長調 作品69

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第4番 ハ長調作品102-1

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタ第5番ニ長調作品102-2

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタヘ長調(ホルン・ソナタ)」作品17

ベートーヴェン作曲チェロ・ソナタヘ長調作品64

ベートーヴェン作曲「メヌエット」

ボッケリーニ作曲チェロ・ソナタ第6番 イ長調 G. 4

ボッケリーニ作曲チェロ協奏曲変ロ長調

ボッケリーニ作曲「メヌエット」

ボロディン作曲 チェロソナタ ヘ長調作品6

ボロディン作曲「ノクターン」

ポッパー作曲「コンチェルト・ポロネーズ」ニ短調作品14

【ま】

マスネ作曲「タイスの瞑想曲」

マルチェロ作曲 チェロソナタ第1番 ヘ長調

ミヨー作曲チェロソナタ作品377

ミヨー作曲「エレジー」

メンデルスゾーン作曲チェロソナタ第1番 変ロ長調作品45

メンデルスゾーン作曲チェロソナタ第2番 ニ長調作品58

メンデルスゾーン作曲協奏的変奏曲 ニ長調作品17

メンデルスゾーン作曲 チェロソナタ(バイオリンソナタ)ヘ短調作品4

メンデルスゾーン作曲「無言歌」ニ長調 作品.109

メンデルスゾーン作曲「歌の翼に」作品34の2

メンデルスゾーン作曲「アッサイトランクゥイロ」

モーツァルト作曲「アベベルムコルプス」

モーツァルト作曲バイオリン・ソナタ第18番KV301

モーツァルト作曲チェロ(ファゴット)協奏曲 変ロ長調 K. 191

モーツアルト作曲「アンダンティーノ」 変ホ長調,KVAnh.46

モーツアルト作曲「アンダンテ カンタービレ」

【や】

ヨハン・シュトラウス作曲「ロマンス第2番」作品25

【ら】

ラフマニノフ作曲チェロ ・ソナタ ト短調 作品19

ラフマニノフ作曲 「パガニーニの主題によるラプソディー」変奏曲作品43-18

ラフマニノフ作曲「プレリュード」作品2-1

ラフマニノフ作曲チ「東洋風舞曲」作品2-2

ラフマニノフ作曲「メロディ」作品.3-3

ラフマニノフ作曲「リート」ヘ短調

ラフマニノフ作曲「ロマンス」ヘ短調

ラフマニノフ作曲「ヴォカリーズ」作品34-14

ラロ作曲チェロソナタト短調作品65

ラロ作曲チェロ協奏曲ニ短調

ラロ作曲コンチェルト「ラッセル」

ラロ作曲「村人の歌」

ラロ作曲「セレナーデ」

ラロ作曲「ウオッカ・ワルツ」

ラヴェル作曲「ハバネラ形式の小品」

リスト作曲「エレジー」第1番 S130

リスト作曲「愛の夢」3番変イ長調 S.541

リスト作曲「忘れられたロマンス」 S132

リヒャルト・シュトラウス作曲チェロソナタ ヘ長調作品6

リヒャルト・シュトラウス作曲「ロマンス]作品AV.75

ルビンシュタイン作曲チェロ・ソナタ第1番 ニ長調作品18

ルビンシュタイン作曲「へ調のメロディ」

レスピーギ作曲チェロと管弦楽のための「アダージョと変奏」

レスピーギ作曲リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲「シチリアーノ」

|

![[イメージ]](Master1.jpg)

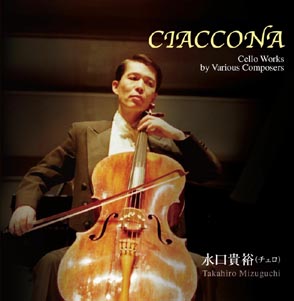

収録曲:

収録曲:

![[イメージ]](CFM1.jpg)

![[イメージ]](crossfm1b.jpg)

![[イメージ]](conc2b.jpg)

![[イメージ]](conc1b.jpg)