「どどいつ」の歌詞と旋律について

明治の唄本に最も多く現れた「どどいつ」は、今日一般には流行り唄の一つというよりも、川柳・狂歌とならんで大衆に愛好されてきた短い詩形の一つと理解されています。一方、ガイスバーグによる明治36年録音の復刻CD版に現れる演目からも、これが当時の寄席の音曲で最も人気の高い出し物の一つだったことは明らかです。 また花街でも芸者や花魁がしばしば即興の文句で唄っていたことを示す事例が、KDL所蔵本の中に散見されます。[1] 私の流行り歌探索では、明治20年代までの大半を 「○○どどいつ」 と題した唄本が占め、その多くは歌詞コンテストの様相を呈していましたが、30年以降その数は激減します。

なお、どどいつ本の読者は必ずしも歌うためではなく、和歌や俳句と同じように粋な詩形として愛好していたのではないかという疑問は残ります。 実際歌われていた事例が、伊藤整の「日本文壇史1」にありました。(p

241): 明治17年,新聞 「自由乃灯」の発刊祝賀の会で、参会者たちが芸者に三味線を引かせて歌っています、曰く「民権都々逸」、曰く板垣退助が政府の干渉政策を難じて作った変態都々逸。

以下にも 述べるように「どどいつ」は楽譜付きの歌集には不向きなのです。 まずは実例をいくつかご覧ください。 (楽譜は省略、添付したサウンドをお聞きください)

『水の出端と』− ジェラルド グローマーの採譜(昭和の録音:二三吉)より[1][2]

水の出端と 二人が仲は

せかれて会われぬ 身の因果 電子音で再現する

音階構成: 都節テトラコルドに2つの中間音が現れる。−旋律は「都節タイプ」

−これはほぼ、上原六四郎の「陰旋」に相当する。

『別れが辛いと』[1] − ガイスバーグの録音より、立花屋円太郎、明治36年/1933

別れが辛いと 小声で起こす

締める博多の 帯が泣く 聴いてみよう

音階構成」: 都節テトラコルドと民謡テトラコルドの組み合わせ−旋律は「都節タイプ」。

『三味線や』 − ガイスバーグの録音より、立花屋花橘、明治36年/1933

三味線や 琴の色じゃ 白状せぬが

ここには浮世が あるわいな 聴いてみよう

7-7-7-5に5シラブルの序詞を冠したこのタイプもどどいつの基本形の一つだ。 この歌詞は、「唄や踊りではしゃいでいるが、ここじゃ皆辛いのよ」と訴えているようで、実は不愉快な客に向かって厭味を言っている。

音階構成: 主として律テトラコルド(TC)から成るが中間音が2つという形も現れる。− これを 私は 「律・民謡TC」と呼ぶことにしている。 −旋律全体としては「田舎節タイプ」。 これはほぼ上原の 「陽旋」に相当する。

『私が商売』 − ガイスバーグの録音より、富士松ぎん蝶、明治36年/1933

私が商売 玩具屋でござる (−文句入り)

どうしてその日が 渡られぬ 聴いてみよう

ここではいかにも寄席の音曲らしく基本形7-7の後に浄瑠璃など他の曲ではなく、玩具の擬音とそれに続く値引きの掛け合いを挿入して、後半の「どうしてその日が、、」を導入している。

音階構成: 都節TCと民謡TCの組み合わせ、半音階をふくむ − 「都節タイプ」。

『凡そ世界に』 − 「佳調都都逸集」より[[1]3] (括弧内はシラブル数を示す)

およそ世界に (7)

長いようで 短いようで (6-7)

広いようで 狭いようで (6-6)

ちょっと見て (6) 分からぬものは (7)

人の寿命と 胸のうち (7-5)

唄ってみよう

「字余り」或いは「早口どどいつ」と呼ばれる。アンダーラインした個所が唄うに相応しい都々逸の基本形、その他の字余りの部分は早口で唄われ/語られることになる。 「胸のうち」が信用出来ぬと聴き手に直接ぶつけている。

「どどいつ」の歌詞の特徴

グローマーは、「平たくいえば、江戸時代の流行歌とは規制の旋律に合わせて作られた無数の替え唄のうち、たまたま人気を博したものを指す」

と述べている。 逆にいえば、最も替え歌の多い歌がその時代を代表するはやり唄といえよう。 「どどいつ」の場合、常に作り続けられている新しい文句はもはや替え唄とは呼ばれない。

都々逸は元歌のないはやり唄なのだ。 飯島花月は、卑俗だからと都々逸が世上に軽侮されているのを慨嘆して、次のように述べている。[1][4]

| |

元来歌謡は、概ねその行われた時代の、言語、風俗、人情を見るべき活歴史である。 記紀、万葉の歌然り。 神楽歌、催馬楽歌、風俗歌、今様、謡曲の歌皆然り。浄瑠璃、小唄また然らざるはない。 独り平安朝以後の和歌は、修辞にのみ重きを置き、言語上の機知を弄し、題詠盛んなるに至って、殊にこの傾向を甚だしうし、模擬踏襲の製造物となり行きて、時代精神を没却したのは、惜しむべきである。わが都々逸の名詞や作者や用語を、卑野なりと頭から軽蔑するは、軽率の批評たるを免れぬ。

万葉以前の歌がその時代の通常語よりなりたることは、既に述べた通りで、都々逸もまた之と等しく、日常の俚言俗語を用いて 感情を自由自在に吐露し得るは、到底今の製造物たる和歌などの、及ぶべき所でない。 |

飯島の指摘する通り、「日常の俚言俗語を用いて感情を自由自在に吐露する」のが、都々逸の特徴であり、それはしばしば短い恋文や、諧謔、皮肉、嫉妬、恨み、を込めた語りかけの形をとる。都々逸は節をつけた会話なのだ。

それがもっぱら口語で唄われるという当然のことが、明治の俗謡すべてにあてはまっても、後述するように新しく登場した軍歌・唱歌には欠落した要素だった。

「どどいつ」のリズムの特徴

多くの採譜例がそうであるように、都々逸のリズムは基本的に2拍子だが、フレーズの終わりがしばしば自由な長さで引き伸ばされる。

上の4曲に見られるように、3連音符の連続と、拍の頭をはずした(オフビートな)唄い出しに際立った特徴がある。

「どどいつ」の旋律の特徴

飯島はまた、都々逸の旋律について次のように述べている。

| |

都々逸は和歌の古(いにしえ)と同じく一種の謡い物である。 否一種の俗謡の曲節(ふし)の名である。転じて唄の名となり、さらに年を経るの後、読むもの隣、作るものとなれること、なお和歌の読むもの、作るものとなれると同じである。(中略) 守貞漫稿に曰く「よしこの一変して都々逸となるなり。 故にこの曲節これに似て僅かに転ず。 章句長短あり、専ら恋情をつくれり、今に至って廃せず宴席専ら弦歌してほぼ不易に似たり、蓋し曲節往々僅かに変ず。又三都ともしかり」と書いてある。これは慶応

頃の記と思うが殆ど都々逸の今日迄の流行を予言したかの如くである。

かくよしこのが都々逸といえ奇妙な名称に変じ、その曲節にも変化を生じたのは何によるか、実に都々逸坊扇歌といえる江戸俗曲壇上の名人現出した為である。 |

また、中根淑も「歌謡数字考」の中で都々逸の旋律について

こは其の名の如く都々逸坊扇歌のはじめたる節なるが潮来節より返事たるものといふ其の歌は

7-7-7-5 の組み立てにて古来多くあるところなれど 唯この節にて歌ふ時は何れも都々逸となる

なり 故に歌は許多あれど多くは記さず

としている。[5]

一方、ジェラルドグローマーは守貞漫稿や金杉日記を引いて、明治時代には、「都々逸という名称は、一つの特定の旋律を指したのではなく、むしろジャンルを意味するようになった。」と述べている。多少とも耳慣れた聞き手にとって、ある旋律が都々逸か別の唄かと迷うことは殆ど考えられないのだが、その構造的特徴を言葉で表すことは至難の業だ。「日本俗曲集」で見事な採譜ぶりを示した小畠賢八郎も、三味線伴奏に限ったとみられる

「都々逸」 の採譜には見事に失敗している。 上に述べたように、4つの事例それぞれに現れる音の構成はそれぞれ異なり、半音階を含む「都節タイプ」と含まない「律・民謡タイプ」の両方が存在する。またそのいずれも小泉提唱の4種の基本音階には当てはまらない。

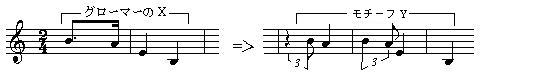

この項で私はまず、グローマーが伴奏部分の共通点として挙げている「モチーフX」なるものが、実は次の図に示すように「モチーフY」の部分であること、またこの「モチーフY」が、ガイスバーグの録音に登場する殆ど全ての都々逸に共通であるばかりでなく、都々逸を口ずさむ人ならまず口三味線でスタートする定番の節であること、さらに三味線の基本的な調弦法のうち「本調子」と「三下がり」の4つの音に相当することを指摘した。

図3-1 「どどいつ」の三味線伴奏に共通のモチーフ

東京方言の抑揚と「どどいつ」の旋律との関係

ここで私は次のように、上の4つの都々逸から

7シラブル・5シラブルの各句の頭の語句を拾い出して、その言葉の東京近辺の日常会話で抑揚と、唄われた旋律の関係を調べてみた。

みずの ふたり せかれて みのいんが

あたしが おもちゃや どおして わたられぬ

わかれが こごえで しめる おびがなく

しゃみせん ことの はくじょう ここには あるわいな

ここに、青色で表したシラブルは、唄でも日常会話の抑揚と同じように、後続の音より低い音程で始まっており、イタリックで表した語句では、ピンク色で表したシラブルが通常の会話と同じく唄でも高い音程で始まっている。 アンダーラインした三つの語句だけは、日常会話では頭のシラブルだけが後続よりも低く発音されるのに対して、唄では同じ高さで唄われている。少なくともここには、日常会話の抑揚と逆の旋律形で唄われた例はない。

またこれら (5)-7-7-7-5の各フレーズの頭の音はすべて短く、ややオフビートに唄いだされ、高いイントネーションで始まる 「どおして」、「おびが」、「ことの」、「はくじょう」、「あるわいな」、はいずれも強いアタックで、他のすべては弱く唄いだされている。 フレーズの終わりがしばしば引き伸ばされる点も併せ、「節のついた語りかけ」という独特の性格がリズムにも現れているのだ。

凡そ明治のはやり歌の中でも、都々逸は最も日常会話の抑揚に近い旋律をもつ唄だと言えようし、またこのことが旋律系を種々さまざまなものにし、「唄なのか、それとも唄ジャンルなのか」という議論を呼ぶ所以でもあろう。

どどいつの先頭へ チョンキナへ トップページへ

2011/09/14 koduc@me.catv.ne.jp

[1] 江島金太郎「花競粋の粧」東京日本橋、江島金太郎、明治17年/1884 −ここには、都々逸242首をはじめ、同文句入り24首、お座付き10首、三下がり11首、本調子27首、二上がり3首、大津絵節2首、全ての作者名が 「ヨシハラ河内楼、静」などと、所属する茶屋/廓の名と共にそれぞれの源氏名で記されている。

伊藤正之助編 「宇都宮芸妓并ニ娼妓名入百々一集」 宇都宮三条町、伊藤正之助、明治22年/1889 − こちらは、「宇都宮町芸妓 貸座敷付芸妓 名入読込み」 とサブタイトルがついて、「小ちゃらばかりはあの奴凧 しゃくられながらも登りつめ」、「夕べのつかれか朝ねは小よし 御座敷あるぞへ翁いー」 など々々。

[2]

Groemer, Gerald「幕末のはやり唄−口説節と都々逸の新研究」名著出版、1995

[3]

声曲文芸研究会 「佳調都々逸集」 磯部甲陽堂、明治43年/1910

[4]

花月情史(飯島保作) 「都々逸及俗曲集」

東京、内外出版協会、明治43年/1910

[5] 中根淑「歌謡数字考」大日本印刷、明治41年/1908