最初の軍歌はどんな節でうたわれたか−「兵隊節」とは?

last correction: 2012/03/02 kodama@a05.itscom.net

来たれや来たれ

「来たれや来たれ」も軍歌の仕掛け人、後の東大総長 外山正一の作詞です。 19年の豆本 「軍歌」のトップに 「軍歌」として掲載された時点ではまだフシはありません。 文部省音楽取調べ掛の伊澤修二作曲の旋律が、明治21年5月 大和田建樹・奥好義による我国最初の本格的唱歌集 、「明治軍歌」に「皇国の守り」として発表され、後に伊澤自身編纂の教科書に掲載されます。 これも軍歌の中の軍歌といって良いでしょう。 しかし荘重なこの旋律は、後に「君が代行進曲」の中に活かされただけで、兵隊さんの行進にはどうも向かなかったようです。

伊澤修二の「来たれや来たれ」を 電子音で聴く

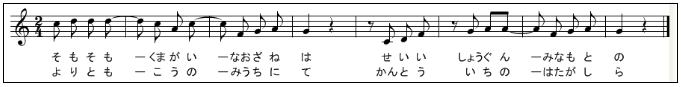

27年の「洋楽の栞」という唄本に、当時のいわゆる兵隊節の旋律が記されています。

唄ってみよう

この旋律の 「レミソラドレ」 という音階構成を小泉文夫提唱の「テトラコルド」(TCと略す)に当てはめると、 レミソは「律TC」、ラドレは「民謡TC」、そして終止音はレ、つまり 「律音階」と「民謡音階」の混淆した形ですネ。 2拍子・七五調・4小節の繰り返しというフレーズ構成は明治の軍歌/唱歌に典型的な形ですが、旋律は俗謡調の田舎節 (半音階のない構成) というわけです。

抜刀隊

「抜刀隊」 は、明治15年 外山正一が「新体詩抄」に発表した、いわば本邦軍歌第一号です。 19年に全国一斉に発売された豆本 「軍歌」に、「来たれや来たれ」 に続いて掲載されています。 当時の軍楽隊指導者 Charles Leroux の作曲したレッキとしたメロディもあり、これは明治17−18年頃鹿鳴館で初演されたといわれています。 実際には難しすぎて軍楽隊の隊員も満足に唄えず、まして当時の一般市民はその存在も知らなかったことは前項の 団々珍聞の記事からも明らかです。 ルルーによるこの旋律は、歌い崩されて 「ノルマントン号の沈没」 や 「喇叭節」 などの系譜を形成することになりますが、原曲が広く一般市民に知られるようになるのは太平洋戦争中、学徒動員などの式典を報道するニュース映画の分列行進曲からではないでしょうか。

ルルー の「抜刀隊」を 電子音で聴く

三浦俊三郎は 「本邦洋楽変遷史」 に、当時の学生たちが歌って歩いた旋律として、次のような譜を残しています。

唄ってみよう (要注意: やかましい!)

この旋律も 「レミソラドレ」 という田舎節、拍の頭の休止符も当時の唱歌/軍歌にはあまり見かけません。

嗚呼正成よ

元の歌詞は19年全国一斉に売り出された豆本 「軍歌」に、「小楠公を詠ずるの歌」と題して掲載されていたものです。 堀内敬三は 「日本の軍歌」で、兵隊節の旋律を幾つか紹介していますが、そのうちの一つ、「嗚呼正成よ」 は23年発行の 四竈訥治 「撰曲唱歌集 第2集」に掲載されていました。 さらに同じ旋律が27年発行の「洋楽乃栞」にも掲載されています。

唄ってみよう

この音階構成は、「レファソラドレ」、TC両端のレと隣接する3つの音ファソラの中間音ソが核音として機能しており、これは小泉文夫提唱の「民謡音階」そのものといってよいでしょう。

28年 「吹風琴独案内」には、また別の 「嗚呼正成」があらわれます。

唄ってみよう この音階構成 「レミソラドレ」も最初の2曲と同じ、「律音階]と「民謡音階」の混淆です。

明治25年 「手風琴独稽古」には、上の旋律の後半だけを繰り返す「正成」が載っています。 下って34年の「日東軍歌」にも、同じメロディが今度は工尺譜で現われます。 19年の豆本で与えられた文語体・七五調の節なし軍歌が、その後色々に節をつけて唄われていく様子が分かります。

大楠公・小楠公と呼ばれた楠木正成・正行父子は、初期の軍歌に詠われた歴史的/伝説的英雄たちの中でも最大の人気キャラクターで、歌詞だけの豆本軍歌集にしきりと登場します。 七たび生まれ変わって明治の代、忠君愛国精神の涵養に最も貢献したMVPでしょう。

後に森銑三の「明治東京逸聞史」は、35年12月30日の読売新聞をを引用して次のように記しています。

ある小学校で、「楠正成」という題をだして、作文を作らせたら、独りの生徒が 『楠正成は人を以って作り、

忠義に用いるものなり』 とやってのけた。 この話は何かにつけて引き出されることになるが、あるいは

これなどが古いほうではあるまいか。

実はもう少し古い 31年3月の記事もありました。軍楽隊長の永井建子がこれらの俗謡調軍歌を何とか西洋音階に改めさせようとした苦心の作 「小楠公」の旋律は後に大ヒットしますが、「楠の大木の枯れしより、、」という歌詞ではなく、「万朶の桜か襟の色、、」 さらには遥か後の 「聞け万国の労働者、輝きわたるメーデーの、、」 といった替歌で歌われることになります。

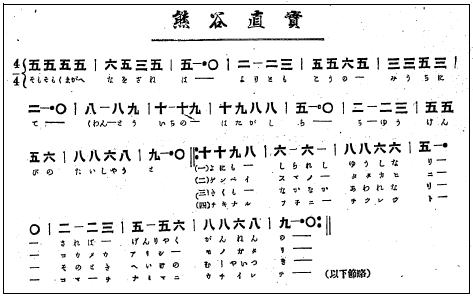

熊谷直実

「熊谷直実」も兵隊節軍歌の人気キャラクターの一人です。 堀内敬三の「日本の軍歌」に五線譜で載っています。 竹内節の「新体詩歌」のほか、河井源蔵の「軍歌大成」をはじめ、22編の豆本に現われます。 軍歌というよりは、講談か浪花節の感じですネ。 一の谷の合戦から船に向かう敦盛を呼び戻して涙ながらに首を取る話、これは平家琵琶そのものかも、、。

唄ってみよう

この曲の音階構成も 「レファソラドレ」 の民謡音階となっています。 行進の音頭取りというより、酒宴が盛上がって手拍子が入りそうといった調子よさ!

28年 「吹風琴独案内」には また別の 「熊谷直実」が載っています。 この後半、繰り返しの部分は、上の 「嗚呼正成」と同じ旋律です。

一里半なり一里半

「新体詩抄」にも、豆本 「軍歌」にも掲載されている 「テニソン氏 軽騎兵隊進撃の歌」も、明治33年の「日東軍歌」という豆本に、五線譜がありました。

唄ってみよう

軽快な、調子良いリズム。 そして「ミソラシレミ」と並んだ形は「民謡音階」と同じですが、端部のミはともかく 「ソラシ」 と隣り合った3音の真ん中のラが核音として機能していません。 俗謡調の音階構成には、わらべうたの調査に基づく4種類の基本音階に当てはまらないものがたくさんあります。 これを 「ラドレミソラ」 と読み替えれば、「26抜き短音階」 と同じです。 伝統的な大衆音楽、−江戸以来の大衆の旋律感覚はこれほど現代に近いのだということでしょう。

討清軍歌

これは陸軍が日清戦争のために作った軍歌です! 明治27年8月1日の清国に対する宣戦布告から僅か1週間後、『鎮西山人作歌、陸軍軍楽学舎製曲』の「討清軍歌」という歌集が、翌月までに全国計20書店から同じものが売出されています。 作詞者の鎮西山人は、『本軍歌は参謀総長陸軍大将有栖川熾仁親王殿下ノ命ニヨリ参謀本部編纂課編修官横井忠直氏ノ著ハサレタルモノナリ』 (大阪阪江書店版)

と知れます。 陸軍軍楽舎製曲とありますが、この『製曲』は単に五線譜を書き表したという意味で用いられており、曲はシャルル・ルルー作曲の 「抜刀隊」そのもの、ルルーの旋律を忠実に表した五線譜の右上に 何故か 『抜刀隊節』 という書き入れがあります。

楽譜の読めない大多数の兵士はこれをさまざまな節で高唱しました。 「抜刀隊節」とは実際どんな節だったか、−その一つが、滋賀県の「福島刷工場」から出ていました。

唄ってみよう

アウフタクトからのスタートといい、16分音符といい、宮内庁の伶人や音楽取調べ所の作品より兵隊節の方が遥かに軽快で調子良いリズムを持っています。 「ラドレミソラシ」の音階構成は、民謡音階にシが加わった形です。

教導団歌

堀内敬三は 『討清軍歌は一般には教導団歌のふしで歌われたのである』 と記し、その譜も紹介しています。

唄ってみよう

このリズムも変化に富んでいますネ。音階構成はレミソの「律TC」とラドレの「民謡TC」の混成です。 コレも「抜刀隊節」の一つとも言える訳ですが、 明治21年の「軍歌・凛々歌・漠々歌」という唄本に載っているこの歌の文句は、当時の壮士達?の大言壮語でまことに面白く、どうしてこれが陸軍の教導団歌になったのか?やはり独立した流行り歌と考えたほうが良さそうです。 他にもその「忠勇凛々、、」などのちにホーカイ節として歌われた?壮士演歌のハシリ?みたいな歌もあって、、、(宿題です。)

さえぎさえぎ

軍歌とは系統が違いますが、兵隊たちが自然発生的に唄いだした旋律の例として堀内は、青森の連体が山中行軍で難渋したときに兵士たちが 『懺悔々々六根清浄』 と歌って元気を恢復したと記しています。 村林平二氏が、後にこの旋律を次のように記録しておられます。(1994年 「青森わらべ歌」)

唄ってみよう

この5音音階 「ドレファソ」は、ドレファの「律TC」と レファソの「民謡TC」が互いに入り組んで、「テトラコルド」というより「ペンタコルド」を形成していると理解したほうが良いでしょう。 このような例はまだ他にたくさん現れます。

兵隊節軍歌の特徴をまとめると: 歌詞は文語体七五調、初期のものは長い叙事詩、旋律は田舎節(陽旋)の短いフレーズの繰り返し、オフビートが多く初期の唱歌に比べてはるかに自由なリズム。

明治10年代に始まり大戦後まで歌われた「戦友」に至る一連の兵隊節は、音楽の西洋化に対する民衆の無意識の抵抗として記憶されるべき重要な第3のジャンルだ、と言うのが私の主張です。