![]()

section1 section2 section3 section4 section5

![]()

モンシロチョウとアゲハチョウ

キャベツ畑にモンシロチョウが翔んでいます。しかしアゲハチョウは翔んでいません。何故でしょうか。

それはモンシロチョウの幼虫が好んでキャベツを食べるからです。カラタチやサンショウ、ユズがあればアゲハチョウが翔んで来るかもしれませんが、モンシロチョウは集まりそうもありません。

キャベツやカラタチは生産者であり、モンシロチョウやアゲハチョウは一次消費者です。ここで消費者をただ消費者と呼ぶ場合には、物質循環を重視した表現で、一次、二次と次数が付く場合には食物連鎖を重視した表現であると考えて下さい。

モンシロチョウは消費者ですがカラタチを食べては生きてゆけません。同様にアゲハチョウはキャベツでは生活できません。つまりモンシロチョウは消費者ですが、それはキャベツに対しての一次消費者であり、カラタチに対しては消費者になり得ないのです。

そんなこと昆虫の種の生態の違いだから当たり前じゃないかと言う方がいるかもしれませんが、これは必ずしも生物にとって一般的な性質ではありません。

特定依存

ある生物種の生存が別の特定の生物種の存在に強く依存している場合、それを特定依存といい、こうした傾向を特定依存性といいます。

こうした特定依存の現象は陸上生物種、特に昆虫類に広く見られます。ギフチョウがカンアオイ属の一部の植物しか食べないこと、あるいはゲンジボタルの幼虫が殆どカワニナだけを食べていることなどです。前述した食物連鎖のモデルでは、テントウムシがアリマキを食べることなども例として挙げられます。

一方草食性の昆虫でもバッタ類は特定依存性を示しませんし、肉食性の動物では昆虫類(トンボ、カマキリ等)を含めて特定依存性を示すものは稀です。

また海洋生態系においては特定依存の関係は殆ど見ることはできません。

既述した食物連鎖のモデルではクモはテントウムシ以外の獲物でもよく、カエルはクモ以外も餌にしますし、ヘビはカエルだけを食べる訳ではありません。同様にワシはヘビ以外の獲物も狙います。

このように考えれば特定依存という現象が個々の生物種の生態にすぎないと言い捨ててしまえるほど一般的な現象ではないことがお分りいただけると思います。

モンシロチョウがアブラナ科の植物しか食べないこと、アゲハチョウがミカン科の植物しか食べないことも特定依存性を示す例ですが、このような特定依存の例は動物の食性だけに限りません。タナゴ類が淡水性の二枚貝に産卵することなども特定依存の形態の一つと考えていいと思います。ミヤコタナゴが主にマツカサガイを産卵床としている場合、ミヤコタナゴの保護のためにはマツカサガイの保護が欠かせないことになります。

農業とは何か

特定依存性という考え方の重要性はその現実的な意味の大きさにあります。それは人間が何故農業を行なうのかという基本的な理由を指し示すことができるからです。

生態系においては消費者の生活は生産者の生産量の大きさに依存します。これは物質循環の見地あるいはエネルギ−利用の見地から見れば疑いようがありません。

生産者である植物群系を考えてみますと、森林、特に極相森林がその他の陸上植物群系に比較して生産量が大きくなります。

ここで植物群系というのは植物群を表す形態のことで、通常次の四系に区分されます。

群系を群落と言い換えることもできますが、群落というのは例えばミズバショウ群落など個別の植物種についても使われるように広く植物の集団を表現する用語であるため、ここでは植物の集団形態を重視した群系という言葉を使います。

一方植生という言葉があります。これは植物相と同じように使われることが多いのですが、地理的に狭い範囲で使われることが多く、また植物の生活様式等を考慮した生態的見地から使用されるのが普通です。つまり生態系のうち植物だけを考慮したものと考えていいでしょう。

これに対して一般的に森林、草原と表現される場合、これは見かけの植生を表現したもので相観と呼びます。相観で植生を表現する言葉としては、杉林、松林、竹林、湿原、レンゲ畑、高山のお花畑などがあります。

雑木林というのも相観を表現したもので植生を表現したものではありません。つまり雑木林という表現では正確な植生は分からないのです。個々の具体的な雑木林を構成する植物種を調査確認して初めて植生が明らかになり、全体の生態系を推定することが可能になります。

話を元に戻しましょう。個々の生態系(一定地域における生態系)を考える場合には植物群系という言葉より植生という言葉が適切です。この場合でも森林植生、特に極相森林植生がその他の植生に比較して生産量が大きくなります。つまり極相林がその土地における最も生産量の高い植生であると言えます。

植物は主に緑色部である葉によって光合成を行ないます。光合成の仕方あるいは生産性は植物の種類によって差があるものの、一般的には植生全体の葉面積が大きくなれば生産量が増大すると考えられます。この葉面積の大きさは植物の生育密度が高く、また植生が高く(地上高)なれば大きくなる傾向があります。従って簡略化して言えば、相観の高さに比例して生産量が増えると考えていいと思います。

人間は消費者ですから基本的には当然植物の生産物に依存して生活しています。それならば人間が一定の土地で生活する場合、その土地の植物生産量が大きければ大きいほど有利であることになりますが、果たしてそうでしょうか。

人間は森林を切り払いあるいは焼き払って農地を開拓し、穀物を中心にした栽培を行なってきました。このようにして作られた農業植生は元の森林に比較して物質生産量の大きさは非常に小さなものになります。現在でも南米では森林が焼き払われて牛を放牧するための牧場にされていますが牧草地は元の森林に比較して著しく生産量が減少します。 それでは何故人間は農業のために森林を破壊するのでしょうか。それを説明するためには特定依存性という概念が必要になります。

人間が森林を何故うまく利用することができないのか、それは人間側の技術的な理由によるだけでなく、人間が食用として利用し得る、あるいは利用しようと意図する植物の種類が極めて少数に限られているからです。 例えば日本人が食用として利用、栽培する穀物は主として米ですが、これは食文化として考慮するだけでなく、生態学的な特定依存性として判断することによって合理的な説明が可能となります。

農業については生態学上様々な考え方や問題点を指摘することができますが、本稿ではこの問題については立ち入りません。

家畜の役割

さて、森林を破壊して牧草地に変える場合、人間は牧草を食べるわけではありません。人間は牧草を牛に食べさせて牛を育て、育てた牛の肉を食べます。それでは人間は牛に特定依存していると言えるのでしょうか。この場合、人間が牛に特定依存性を示すと言えないこともないのですが、ここでは現実の生態系を理解するために必要なもう一つの概念を考慮しなければなりません。

人間は牧草を食用として利用できませんから、それを牛に食べさせてその牛を食べることになります。食物連鎖の見方からすれば、牧草が生産者、牛が一次消費者、人間が二次消費者になりますが、これは言い換えれば、牧草が生産した有機物(牧草自身)が牛に変わり、それが人間に変わることになります。つまり牛は牧草が人間に変わる過程の1コマとして必要な物質変換を行なったと考えることができます。

ここで物質変換というのは紛らわしい表現ですが物質循環の見地から見た表現ではありません。それは食物連鎖の見地から見た表現で、牧草が牛を通して人間が食用として利用できる形に変化したという意味です。

変換者(コンバ−タ−)

一般に、ある生態系における食物連鎖の中で生産者を消費する特定の消費者が存在し、その消費者がその生態系の構成者である上位消費者を支えるのに極めて重要な役割を果たしているとき、そのような役割を担う消費者を変換者と呼びます。

人間が牧場で牛を育て、その肉を食用として利用する場合、人間にとって牛が変換者であると考えられます。もう少し顕著な例としては遊牧民の生活が挙げられます。遊牧民が家畜を飼って草原で生活する場合、草原の草は人間が直接利用できませんから家畜は人間にとって重要な変換者であるといえます。

このような変換者は水生生態系や海洋生態系では重要な位置を占めています。

干潟の生態系

干潟の生態系を考えてみましょう。干潟は水生生態系の一形態です。干潟の生態系においては生産者に当たる植物は一見したところ見当りません。

一般的に干潟は外洋の影響の少ない湾内や河口の汽水域に発達します。このような場所は河川から運ばれる有機物や硝酸塩が堆積するため、それを利用する様々な生物が生息することになります。生産者としては沿岸性植物プランクトン(珪藻類のスケレトネマ等)があり、その植物プランクトンや沈殿有機物<デトリタス>を食べる二枚貝やカニ、ゴカイ等の消費者が干潟の基本的な生態系を構成することになります。

水鳥はこのような生態系にとって本来外来者ですが、水鳥を干潟の生態系の一員と考えるならば、干潟の小動物は水鳥にとって重要な変換者と考えることができます。

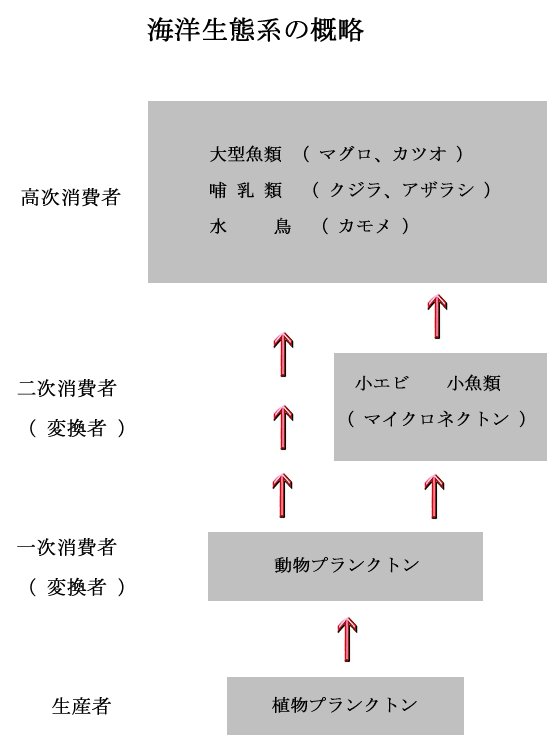

海洋生態系の基本構造

一般的な外洋における海洋生態系を考えてみますと高緯度海域で植物プランクトンによる生産が盛んであることが知られており、それに伴って動物プランクトンである小型甲殻類の増殖が盛んになることが知られています。

既述したように植物プランクトンは原生生物界に属しますから植物ではありません。これを植物プランクトンと呼ぶのは、彼らがクロロフィルという色素体を持ち植物と同じように光合成を行なうからです。従って海洋での主な生産者は原生生物(植物プランクトン)となり、陸上生態系が植物であることと大きく異なることになります。

一方、消費者である動物プランクトンは主として甲殻類の一種ですから動物であって原生生物ではありません。 具体的な例としては北半球のカイアシ類(カラヌス・フィンマルキクス等)や南半球のオキアミ類(ユ−ファウシア・スペルバ等)が知られています。 魚類の大部分と海洋性哺乳類の殆ど全てが肉食性であることを考えると、このような小型甲殻類が結局のところこうした肉食性動物群にとって重要な変換者の役割を担っていると考えられます。

大型の魚類(マグロ、カツオ等)では動物プランクトンではなく小型の魚類やエビ等(マイクロネクトン)が主な餌となりますが、彼らも稚魚のときには動物プランクトンを餌にしていると考えられます。

そして海洋に存在する膨大な量の小エビや大集団を作る小魚類(イワシ等)もまた動物プランクトンから大型魚類や哺乳類あるいは海鳥類への変換者の役割を担っていると考えることもできます。

海洋には分解者である細菌も存在するのですが、生態系の循環構造が陸上生態系ほど明瞭でないという特徴があります。従って概略としては食物連鎖の構造が生態系の基本構造を成していると考えていただいて差し支えないと思います。

これは海洋生態系を構成する空間が連続的に極めて広い範囲に及ぶため、一定地域に区切って生態系を考えることが非常に難しいためです。

![]()

生態系を考える場合、その範囲をどのように捉えたらいいのかという問題があります。 これには様々な区分の仕方があり、広いものでは範囲を全く限定しない地球生態系という捉え方も成り立ちます。またこれとは逆に、ある土地を単位面積当たり、例えば1メ−トル四方に区切り、その一つ一つについて生態系を考えるということも不可能ではありません。実際には単位面積の全てについて調査するということはありませんが、統計的なランダムサンプリングの方法のように単位面積当たりの生態系を調査することによって全体の生態系を推定することがあります。このような例としては草原植物のその土地に対する被度(被覆度)測定や植物の種類の調査、また土壌微生物の調査、あるいは干潟の低生動物(カニ、ゴカイ等)の調査があります。

結局のところ生態系を考えるに当たってどのように地理的範囲を捉えるかについての定まった方法は存在しません。それでもここでは有効と思われる幾つかの考え方を示しておきたいと思います。

井の中の蛙

「井の中の蛙」という言葉があります。井戸の中に住むカエルは一生をその中で過ごし外の世界を知る事がない状態を表現したものです。

一定地域の生態系を考える場合、この井の中の蛙のように生活環の全てをその限られた地域で過ごすものとそうでないものが存在します。

植物では種子から発芽してから枯死するまでの間、通常移動することはありません。また動物の中にも一定の環境条件に限定されて狭い地域に限られて生存するものが数多く存在します。

このような生物集団がその地域の生態系の核(コア)を形成することになり、こうした生物群から見ればその生態系が生存のための空間の全てになります。

つまり生態系はその核(コア)となる多くの生物種にとって一つの小宇宙(ミクロコスモス)としての性格を持ち、またこうした性質を持った空間を単位として生態系の範囲を考慮する方法が重要になります。

干潟

干潟はミクロコスモスとしての性格を持った空間として代表的な生態系を構成するものです。ここではカニやゴカイ、二枚貝などの小動物が生態系の核(コア)を形成し、彼らはそこで生まれ、生きてそして子孫を残します。彼らの子孫がプランクトンとなって海流を移動し別の干潟に辿り着いて繁殖することはあるかもしれませんが、彼らが干潟の回りの別の環境に進出して生存範囲を広げることはありません。

これに対して水鳥は干潟を主に餌場として利用しているだけです。彼らは干潟で生まれた訳ではなく、そして必ずしもそこに死骸を残す訳でもありません。水鳥が干潟の生態系にとって外来者であるというのはこうした意味によるものです。

池沼

池沼は陸上における特別な環境として多くの生物種にとってミクロコスモスとしての性格を強く持つものです。 水生植物群の他にもカエルやメダカ、そして多くの水生昆虫がその生態系の核(コア)を形成することになります。

静岡県の桶ケ谷沼はベッコウトンボを始めとするトンボ類にとってまさに小宇宙であり、福井県の夜叉ケ池はヤシャゲンゴロウにとって小宇宙に他なりません。

森林

森林生態系ではある一定地域の生態系についてその生態系の核(コア)を形成するものは植物と昆虫類そして様々な土壌生物群であると考えていいと思います。ネズミやモグラの仲間、あるいはヘビやトカゲのような小動物も同様に考えられますが、彼らは昆虫類のように地域的な特徴(地域性)を示すことが少ないので、生態系のコアを考える場合には取りあえず昆虫類と土壌生物群に限定して差し支えないと思います。 鳥類は森林生態系にとって重要な構成者ですが、移動性が高く生態系のコアではありません。 しかし生態系の豊かさを象徴する代表的な生物種であることは間違いありません。

生態系がそれを構成する多くの生物種にとってミクロコスモスとしての性格を持つことをお話ししました。しかしこのような空間が明瞭に認識できることはむしろ少ないといっていいでしょう。そのため生態系の範囲を考えるに当たって別の考え方を考慮する必要が生じます。

流域による区分

まず土地を水の事情、つまり河川流域に従って分ける方法があります。

これは水事情が人間の生活に大きな影響を与えるのと同様に、全ての生物の生存にとって絶対的な決定要因になるからです。

植物の分布を決定する重要な二つの要素は温度(気温)と水(乾燥)ですが、どちらがより重要であるかと言えば間違いなく水であると言えます。

地球の植物分布を見れば水のあるところでは植物の種類に差があるとはいえ、熱帯から亜寒帯まで森林が発達しますが、乾燥地帯では地球の緯度に関係なく森林ができません。同じような面積を持つインドシナ半島とアラビア半島では植生の違いに著しいものがありますが、乾燥地帯を持たない日本では気温の違う地域を越えて沖縄から北海道まで桜(カンヒザクラ、チシマザクラ)が咲きます。

従って統一的な水事情を持つ河川流域に従って生態系を考えてみることは有意義であると言えます。このことは大きな河川ばかりでなく地域的な小河川や細流域そして湧水域に限定して考えてみることもできます。

行政単位による区分

もう一つの方法は行政単位によって生態系を区分するものです。行政単位による区分は一般的に人間の恣意的なものであることが多く、必ずしも生態系を考える区分としては適当ではないのですが、管理者が統一されていることは現実的な問題として非常に大きな意味を持ちます。生態系を考慮するのが人間であり、その土地の生態系に決定的な影響を与えるのも人間ですから、その土地に責任を持った人間または行政機関を中心にして生態系を区分することは現実的な配慮であると言わざるを得ません。

このような考え方に立てば、行政区画によって分けられた地域だけでなく個人の私有地や農地、一戸建ての庭先、寺社の境内、鎮守の森、学校の敷地、企業の敷地、市街の公園や街路、県有地や国有地などがそれぞれ生態系を考える単位ということになり、そしてその管理者がその土地の生態系に対して大きな責任を負っているということになります。

ビオト−プ

生態系を表わす言葉の中にビオト−プというものがあります。

これは“生態学的なまとまりを持った小地域”と定義され、静岡県の桶ケ谷沼のような池沼が例としてあげられることがあります。 この場合ビオト−プとはここでいうミクロコスモスと同じことになり、“生態学的なまとまり”とはつまり“ミクロコスモスとしての性格”という意味になるでしょう。

“生態学的なまとまり”という意味が、他の地域と比較した場合の相対的な表現であるならば、人の手の及ばない原始の生態系が連続している状態において、このまとまりをどのように判断するのかという問題が残ります。

従って本稿では“生態学的なまとまり”という曖昧な表現を避けて、ビオト−プを次のように定義して使用することにします。

ビオト−プとは“多くの生物種あるいは特定の生物種が生存するために重要な小地域”のことを言います。

例としては平野部に残された池沼以外にも、冬鳥の越冬地である鹿児島県の出水平野や宮城県の伊豆沼、上野の不忍池など、また多くの野草類や昆虫類が生き残る都市部の大公園などが含まれることになります。 近年注目され始めた公園の自然公園化という流れも公園のビオト−プとしての機能を重視した動きと言えるでしょう。

ついでにいえば、原始の生態系が連続しているような状態ではビオト−プという概念は必要ありません。

TOPへ

![]()

個体の生存と世代交代

一定地域の生態系には様々な生物が存在します。 生物が存在するというのは生物が生きて生活しているということですが、生物が生きてゆくためには、基本的に次の二つの条件を満たさなければなりません。

1.生物個体が生存できること

2.世代交代ができること

ここで次のような反論があるかもしれません。すなわち『生物が世代交代を行なうためには、生物個体が成熟するまでの必要な期間生存していることは当然であるから、条件は世代交代の一つで十分ではないか。』というものです。

この反論は間違っていません。その通りです。ただし生態系の範囲を限定しなければの話です。

現実の生態系を考える場合には、範囲を限定して一定地域について考えることが普通です。 この場合には生態系の構成生物種は上記の二つの条件を同時に満たしているとは限らず、どちらか片方だけしか満たしていない場合が珍しくありません。そのためこの二つの条件を分けて考える方が便利なのです。

1.の条件だけを満たすということは、生物個体は生存できるけれども世代交代は行なわないということです。

2.の条件だけを満たすということは、世代交代は行なうけれども生物個体は存在しないということです。

<そんなばかな>と思う方がいらっしゃるかもしれません。『1.の条件だけを満たすというのは分からないでもないが、2.の条件だけを満たす、つまり生物個体は生存できないけれども世代交代だけを行なうなんてあり得ないのではないか』と考えられるからです。 しかしながら現実の生態系では見かけ上、このような不思議な現象が当然の如く表れます。その例を挙げてみましょう。

ツル

鹿児島県の出水平野には毎年冬になるとツル(マナヅル、ナベヅル)がやって来ます。ツルはこの地で冬を越しますが、卵を産んでヒナを育てたりはしません。従って世代交代を行ないません。ツルは春になるとシベリヤへ渡り、そこでヒナを育てます。出水平野のツルはこの地を冬の間の避難場所として命を支える為だけに利用しているに過ぎません。 それでも出水平野の生態系を考える場合、ツルは重要な生態系の一員と考えられます。それは生態系を構成する生物の中に世代交代を行なわないで個体の生存のみを目的とするものがあることを意味していることになります。出水平野のツルに限らず、日本に飛来する冬鳥は全て日本で世代交代を行ないません。

また渡り鳥以外でも例えばメジロやウグイスは冬から春にかけて山地から人里へ降りてきますが、人里でヒナを育てることはせず、再び山へ帰って行きます。 都市型の公園や個人の庭先などに鳥類が訪れる場合、鳥類はその狭い生態系の中では外来者になりますが、それでもその生態系の一員と考えられます。庭に咲く花を訪れるアゲハチョウのような昆虫も同様に考えていいでしょう。

このように生態系を一定の地域に区分けして考える場合、生物個体が生存するけれども世代交代を行なわない生物が案外多いことがお分りいただけると思います。

ツバメ

一方、渡り鳥のうち夏鳥を考えてみることにします。 ツバメは初夏になると南の島からやってきて人家の軒先に巣を作ってそこでヒナを育てます。 ツバメは巣の回りの地域の生態系の一員として世代交代を行ないますが、ヒナが巣立てばその地域を離れていつしか再び南の島へ帰ってしまいます。ツバメはその地域に常時生活しているわけではありません。このことは一定地域の生態系において生物個体の生存を主要な目的としないで、世代交代を行なう生物が存在することを意味することになります。

サケ

もう一つ分かりやすい例をお話しましょう。

北海道の石狩川の生態系を考えてみます。

石狩川には昔から秋になるとサケが上ってきます。サケは川を上って上流域の適当な場所に産卵してそこで稚魚が生まれます。川を上ってくるサケは石狩川を世代交代のためだけに利用しているように見えます。従って石狩川の生態系では個体が生活しない(生存の場としない)けれども世代交代を行なうサケという生物が存在することになります。

以上のような理由から一定地域を考える場合、生物が生存するということを既述した

1.個体の生存

2.世代交代

の二つの事項に分けた方が分かり易いのです。

従って生物が生きてゆくということは、既述の二つの条件を同時に満たすことを意味しますが、生態系を一定地域に限った場合でも少なくともどちらか一つは必ず満たしていることになります。

それでは生物が生きてゆくためには何が必要か考えてみましょう。

動物と植物ではやや事情が異なるので、ここでは動物を中心に話を進めることにします。

住み処と餌

まず動物が生きてゆくためには、次の二つの条件が揃っていなければなりません。

1.住み処があること

2.餌があること

これは人間が生きてゆくために必要な三つの条件、即ち衣、食、住と同じことですが、人間以外の生物は通常服を着ませんから衣を省いて食と住を考えるわけです。ミノムシやヤドカリ、あるいはトビケラの幼虫などは服を着ていると考えてもいいのですが、ここでは住み処の一つと解釈することにします。

住み処というのは繁殖場所を含めた動物が落ち着く場所のことです。鳥ならば巣を掛ける場所や寝ぐらとなる樹木のことです。タヌキやキツネならば薮の中のホラ穴であり、リスやムササビならば古木にあいた洞のことです。昆虫類では活動を終えて身を潜める場所である土の中や草木の蔭のことです。 動物の中には前述したサケのように繁殖のための特別な場所(空間)を必要とするものが存在しますが、ここでは繁殖のための場所はその形態にかかわりなく全て住み処と解釈することにします。こうした考え方では例えば海亀が産卵する海岸も海亀の住み処の一形態と考えることになります。

餌があるというのは生活するために必要な十分な食べ物があるということです。

動物に住み処と餌を提供する場所をその動物の生活空間といい、動物はこの生活空間が保障されることによって自律的な生存が可能となります。

植物の場合でも動物に準じて考えることができます。 植物では動物の住み処に相当するものが、枝葉を延ばしまた根を延ばすための空中、地中の空間のことでこれを生育空間と呼びます。そして動物の餌に相当するものが日光や水そして養分等の成長要素のことになります。 つまり植物が生きてゆくためには次の二つの条件を満たすことが必要になります。

1.生育空間があること

2.成長要素があること

生育空間に成長要素を加えたものを植物の生活空間といい植物の自律的な生存のためにはこの生活空間が保障されなければなりません。

従って生態系は様々な生物の様々な生活空間を内包していることになり、これを言い換えれば生態系がその構成生物種に対して必要な生活空間を提供しているということになります。

つまり生態系とは生物の生存を維持する機能を備えた空間のことであると考えることができます。

TOPへ

![]()

生態系の優劣を比較するにはどのような判断の仕方があるのか考えてみることにします。

我々は価値の基準が生物の存在にあることを定義しました。これに従えば「生物種が多く」「生物総量が多い」生態系がより望ましい生態系ということになります。これは生物相が豊富な生態系ということですから、つまり豊かな生態系とは豊かな生物相を持つ生態系ということであり、これは結局のところ豊かな自然と同じ意味になります。

それでは優れた生態系イコ−ル豊かな生態系ということになるのでしょうか。

生態系は生物相に生物間の関係を考慮したものであり、そして生物の生存を維持する機能を持った空間のことです。この空間の中では生態系を構成する全ての生物種が自律的に生存することができます。いくら生物がたくさんいても動物園は生態系ではありません。したがってこのような機能が十分に働いている生態系が優れた生態系ということになります。

生態系の生物維持機能が正常であるならば、自然の生物相に大きな変化が表れることはありません。つまり生態系は外見上変化のない状態、言い換えれば安定した状態を保つことになります。

具体的に考えてみますと、生態系の安定には二つの意味があります。

生態系の不変性

一つは長期間において生態系の構成生物種に変化が少ないこと、つまり毎年同じ時期に見られる生物種とその個体数に大きな変化が見られないことです。実際には生態系における生物種の種類と個体数の変動は著しく大きいことが普通であり、特に植生が極相状態に向かう過程では生物種とその個体数は大きく変化します。放棄水田や休耕地、人の手入れが無くなった里山などでは、生物種が急速に変化するいわゆる<種の入れ替え>が起こります。

生物相が極相状態にあるとき、特に植生が極相を示す場合には生物種の入れ替えは殆ど起こりませんが、それでも個々の生物種における個体数は著しく変動するのが普通です。 この変動は定向性のものではなく、いわば動的均衡をめぐる“揺らぎ”と言えるものです。 例えば何らかの要因で特定の生物種が増えた場合、その生物種の食料が急速に消費されますし、またその生物種を食べる生物種(いわゆる天敵)が同時に増えることになります。いずれにしても最初に増した生物種の個体数を減少させる要因になるため、増加した生物種は再び減少することになります。

既述した森林生態系のモデルで言えば、樹木に付くアリマキが増加した場合、樹木が弱り樹木をめぐるアリマキどうしの競合が起きる他、テントウムシが増えてアリマキは再び減少することになります。

極相生物相における生物個体数の変動を調査した例として有名なものに北米大陸におけるオオヤマネコ(カナダリンクス)とユキウサギの個体数を調べたものがあります。この調査は50年という長期間にわたるものですが、生態的ピラミッドの中で頂点に位置していると考えられるオオヤマネコの数は多い時期で少ない時期の約10倍に及びました。このことはオオヤマネコより下位に位置する生物群では10倍よりもはるかに大きな変動を予想させます。例えばトノサマバッタのようなバッタ類の一時的な大量発生という事実から連想すれば、アリマキなどの昆虫類では数千から数万倍あるいはそれ以上の数字になることも考えられます。

生態系の復元力

生態系の安定というもう一つの意味は復元力が強いということです。

復元力とは外部的な要因によって生態系が変化したとき、その生態系が再び元の状態に戻ろうとする自己回復力のことです。例えば山火事や人為的伐採によって植生が破壊されたとき、自然状態(人間が手を加えない状態)において比較的短期間のうちに再び元の植生に戻る傾向のことです。

実際には生態系におけるこのような復元力は、特に植生における遷移として現われてきます。遷移とは植物相が極相の方向へ変化することですから、この場合の復元力とは極相へ向かって変化する傾向と言い換えることができます。つまり復元力とは元に戻る力を含めた「極相へ向かう力」と広く解釈することになります。

生態系の復元力をこのように解釈する理由は、生態系の破壊がそれを構成する生物群を変化させるだけでなく、それに伴って生態系の外部要因までも変化させることが多いからです。こうした状態では例え生態系が復元して極相状態に達したとしても、それが元の生態系と同じものになるとは限りません。

群馬県の尾瀬のアヤメ平はかつてヒオウギアヤメの大群落が見られた場所ですが、今では往時の面影はありません。現在多くの人々の努力によってかつての植生を復元させる試みがなされていますが、目に見える成果を上げていないようです。その大きな理由は植生の破壊に伴って土壌の保水能力が低下したことです。そのために元の湿地性植物の群落が育ちにくくなってしまいました。

自然の生態系の自律性を重視する立場から言えば、外部条件が変化した場合その所与の条件における極相植生を作り出すことが正しい保護の仕方ということになり、生物種には必ずしも拘る必要はありません。アヤメ平に必ずしも現在の外部環境に適さないヒオウギアヤメを取り戻そうとする人々の試みは、植物の種類に対して人間独自の価値観を持ち込んだもので、それ故に良い結果(人間の目から見た場合の望ましい結果)が得られないのです。

人間が植生や植物種に対してどのような価値観に基づいて接しているかについてはここでは論じませんが、人間が植生の復元力に対してマイナスに働きかけている例を一つだけ挙げておきます。 それは道路脇に生じた草本植生とマント群落に対する破壊行為です。 森林の中に道路のような空間を作って車が走るようになると、道路空間の局地気候(日照や風通しなど)の変化と車の排気ガスが原因となって道路脇から森林の内部に向かって植物の枯死が起こります。自然の状態では道路脇にその局地気候に適し尚且つ排気ガスに強い植物が生育して、これらの植物が結果として森林の傷口を塞ぐ「かさぶた」の役割を果たして森林植物の枯死の拡大を防ぐことになります。こうした働きを持つ植物が主としてイネ科の草本類とマント群落と呼ばれるつる性植物です。マント群落を作る植物としては、クズ、カナムグラ、アレチウリ、ヤブガラシ、カラスウリ等があります。しかしこれらの植物は悪者扱いされることが多く、存在そのものが望ましくないとして刈り払われてしまうことが多いのです。そのため森林植物の一層の枯死が生じることが珍しくありません。ヤブガラシのようなつる性植物は明るい

日照を必要とするため、森林内部にまで広がって生育することはありませんし、また常緑でないために冬になれば地上部が枯死してしまうので、生育場所を次々に広げていくことは意外に少ないのです。

念の為に申し上げておきますが自然の植物には“良い者”も“悪い者”もありません。

次に生態系の安定に関連したいくつかの言葉について触れておきたいと思います。

生態系のバランス(均衡)

生態系のバランスという表現をよく耳にしますが、この言葉の意味について少し考えてみたいと思います。

生態系がバランスのとれた状態にあるという場合、それは生物相が極相を示している場合に限られます。このような生態系に対して外部から新しい要因が加わったとき、例えば帰化植物や帰化動物のような新種の生物が加わった場合、その生態系は新たな生物を構成者とした新しい極相に向かって変化することになります。この変化が生じた状態がいわゆる生態系のバランスが壊された状態ですが、その結果生まれた新しい極相生態系が元の生態系に比較してどのように評価されるのかについては、一つ一つの事例について個別の判断が必要になります。

生態系のバランスという表現が極相生態系以外の生態系について使われるとき、その意味は極めて曖昧になります。例えばある山域において増え過ぎたと思われる動物(鹿、猿など)を間引きしようとする動きがある場合、しばしば使われる理由として《生態系のバランスを正常に保つ》というものがあります。ここで問題なのは正常なバランスとは何かということですが、結論から言えば正常なバランスという表現は不適切であり意味不明であると言えます。おそらく人間が考えた望ましい状態、もう少し正確に言えば特定の個人ないし行政機関が恣意的に考えた望ましい状態を正常なバランスと言い換えただけのことだと思います。

ホメオスタシス(恒常性)

生態系の安定を表現したものにホメオスタシス(恒常性)という言葉があります。これは以前にお話ししたように生態系が外観から見て安定を保っているように見える状態のことですが、これは生態系の側から見れば要するに均衡(一定の状態)を保とうとする機能のことです。つまりホメオスタシスとは結局のところこれまでに説明した生態系の安定と同義になり、特に安定の動的側面である復元性を重視した表現と考えていいと思います。

TOPへ

![]()

ある一定地域の生態系においてその生態系に対して外部から何らかの力(特に物理的力)が加わった時、その結果として生態系の劣化が生じた場合、それを生態系の破壊といいます。ここで生態系の劣化とは次のような状態のどちらか一方(または両方)が生じることです。

1.生物相の貧化

2.安定性の弱化

1.の生物相の貧化というのは生物種が減少するか生物量が減少することです。生物量の減少は生物種の一部または全部の個体数が減少することによって生じます。

2.の安定性の弱化とは生態系の復元力が衰えることです。生物種が減少せず、尚且つ各生物種の個体数が繁殖に充分なだけ維持されていれば、生態系の安定性は保持されていることになりますから、たとえ一時的に生態系が破壊されても生態系は時間と共に徐々に回復します。しかし生物相の破壊(貧化)が進むにつれて、生態系は次第に回復が困難な状態になり、ついには回復不能な状態に陥ります。実際にはかなり破壊された状態でも生き残った生物群は一つの極相に向かって復元力を発揮するのですが、外部の力、特に人為的な力が継続的に加わることによって復元力が押さえ込まれてしまうことが数多くあります。

ここで見掛け上外部からの力が加わった時点で生物相の貧化が起きていないものの、安定性の弱化が生じる場合について触れておきます。

例としては先程お話ししたような森林地帯における道路の建設があり、この場合には森林植生が次第に貧化するだけでなく、生活空間を分断された動物が次第に個体数を減らして場合によっては絶滅することも考えられます。こうした状態におかれやすい動物にはヒキガエルやイシガメなどがあり、アメリカではフロリダタイガ−(ピュ−マ)の例が知られています。

ここでこれまで述べてきた生態系についての事柄をまとめて整理してみましょう。まず生態系には3つの要素があることが分かります。

1.生物相

2.循環構造

3.安定性(ホメオスタシス)

このことは次のように表現されます。

生態系には構成者となる生物種が存在し、それらが生産者、消費者、分解者の役割を果たしながら、自らの死骸を含めて循環構造を作っています。そしてこの構造は不変性と復元力を備えた安定性(ホメオスタシス)を持つことによって、太古から現在に至るまで生命を支えてきました。

従って生態系を評価するためのポイントは次のようになります。

1.生物相が豊かであるか否か

① 生物種が多いか少ないか

② 生物量(個体数)が多いか少ないか

③ 固有種が存在するか否か

2.循環構造を持っているか否か

④ 生産者、消費者、分解者、死骸が揃っているのかいないのか

⑤ それぞれの生物の住み処があるか否か

⑥ それぞれの生物の餌があるか否か

3.安定しているか否か

⑦ 生物種の生存が自律的であるか否か

⑧ 見掛け上不変であるか否か

⑨ 遷移が順調に進行しているか否か

この9項目が全て肯定されるとき、その生態系は良好な状態にあると見做すことができます。また生態系を比較して相対的な優劣を判断する場合でも、この9項目についてそれぞれ比較検討すれば結論を出すことができると思います。

この稿おわり

![]()