<はじめに>2002年1月25日あたりから

今回こそ完全素組みです。全作メッサーW型が、「ヤワ」なモデラーにとってはいかに小改造とはいえ、けっこう金やすりやら320番とかふだん使わないペーパーも動員した製作だったので、次作は息抜きがしたかったんです。このあとは32メッサーやりたいし、48ASエンジン競作の話もあるし、そのうちJMCとか、秋の展示会だしねえ。でもって、候補はエデュアルドのハインケル280、おなじくヤク3、う〜んと日和ってモーヴのリピッシュとかも考えましたが、みな時期はずれですね。2002年が私の予告とおり-(C)横山宏さん、スケビ横山のココロ参照)-ドイツ・ジェット機年(ハセガワのアラド234,タミヤのメッサー262)になるので、やっぱりおドイツのジェット機で、ニューカマー、かつ面倒な考証がほとんどいらないルフト`46もの!という諸条件が揃い、タンク183に相成りました。ルフト`46はさほど好きじゃなく(人機に渉る思い入れが出来ないからですね)、いままでドラゴンの72メッサーP1101と、独レベルの72フォッケウルフ・フリッツァーしか、こさえたことが有りません。そういえば48ではモーブのリピッシュ以外初めてのインジェクションかな? 183自体も過去にはポンコツモデルのレジンしか無かったでしょう。

<製作記は>

ハイパースケールオンラインマガジンの主筆ブレット・グリーンその人による製作記事を見て下さい。

●Focke-Wulf

Ta 183 by Brett Green

<参考資料は>

●Luft

'46

・その中の実機解説:Ta183Huckebein"

Project V or Design II

・その中のX-4解説:Ruhrstahl/Kramer X-4

・その中のイラスト集:LUFTART - Luft '46 Art

●The Aircraft Engine

Historical Society :IKEさんに紹介いただいた、エンジンに特化したサイト

・その中の:ハインケル・ヒルト Hes011の写真

<25.Jan>

ルフト46ですから、計画にもあったユモ004じゃなく、開発が進んで、もっと推力が大きいハインケル・ヒルト・エンジンをぜひ装備したい。しかし、ユモ004用の後部タマネギパーツはちゃんと入っているのに、HeS011の、BMW003と同じような後部の二重煙突パーツは無く、キットはただの棒。これは、ちと許せませんね(^.^) しかし、このしゃぶしゃぶ円筒、テーパーもあるから自作は難しいですね。あるお店でフォンドリー・ミニアチュールのブロム・ウント・フォスBV P.212を見ましたが、同じハインケル・ヒルト(ハーツ)HeS011搭載の機体ですが、BMW003同様、しゃぶしゃぶ煙突に四隅にフィンがついていました。インジェクションなのにすんごく薄くて、リップ部もちゃんと穴があいてて、アムテックが最初から投げちゃったようなとこもキッチリつくってますね。※はほ/~さんによる「フォンドリー・ミニアチュールのブロム・ウント・フォスBV P.212」キット紹介はこちら。

<26.Jan>塗装の計画

タンク183は息抜きと捉えていますので、手抜き&素組みが基本方針です。P40のようなだらだらとした製作にはならない(ハズ、、、笑、しかもあれ、蜜柑ですね)です。塗装もこの手のルフト46物の架空迷彩になると、普段の知識や研究が試されるようでなかなか怖い面がありますが、しばらく前に購入したままのアルクラッド2を試しに使ってみたいというだけです。継ぎ目とスポット溶接跡のパテは、全くの恣意で艦底色にするつもり。あとマークはルフト46サイトに広告の出ていた本のプロファイルの「カラスの顔」デカールを前回のメッサーWの際に自作していますので、まんま使おうというオリジナリティーゼロ計画です。

<28.Jan>

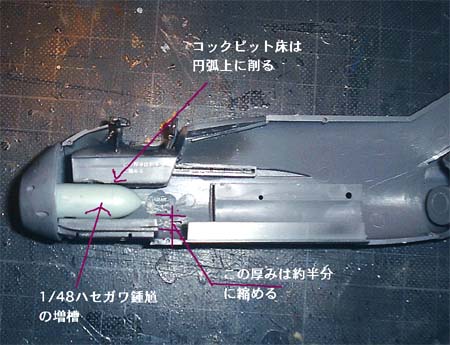

アムテックの大ガラス、ハイパーのブレットによれば「Diehard(強情者?)」だそうですが、インテイク・ノズルをドレメルで開口しちゃいました(^.^) ノズル径なんて全く気にせず、断面図にテキトーにあわせて終わり。コクピット床も薄々攻撃、脚収納庫は無意味に深いので【模型的見栄え重視でしょう、これはこれで見識だと思う】、横から鋸入れてカット、鑢で深さを約半分にしました。ノズルは1/32の爆弾では肉が厚すぎだったんで、安いサインペンの胴軸をカットしたものを用意しましたが、素材がソフビみたいなので後でプラが溶けたりするかな? それにやや細かったので、48鍾馗の増槽が犠牲になりました。でもこの手の左右分割パーツって真円じゃないですね。おしりはさかつうのなんじゃら言う、はと目の長いような部品買ってきました。テーパーは無視かなあ。taka-miura氏との出会い、メッサーWを通過したことで、切った貼ったへの抵抗感が無くなってきてしまった。

|

|

| 奥行き1.5センチで塞がっているインテイクに穴開け! | おしりのしゃぶしゃぶ鍋上二重煙突の再現 後にママがつくるケーキの器具にも似ていることを発見 |

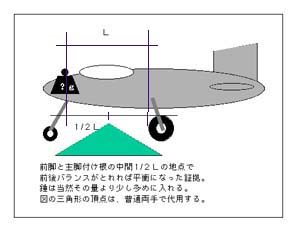

インテイク・ノズルを仕込んだ所。現用米海軍機のようにノズル内部を白くする積もりは無いので、鍾馗の増槽を突っ込みます。どんづまりはそののまま、途中でおしまい。入れるために、前脚収納部の厚みを約半分に縮めます。普通は底が浅いていって深くするのに逆ですね(^.^) AMTechの設計思想は、実機にバカみたいに忠実なことを目指すのではなく、模型としての見栄えを優先して、こういうメリハリをつけたのでしょうか? コクピットはパーツの底が厚いので、逆Rに彫り込めばいいです。この後、釣りの噛みつぶし錘を機首の少ない空きスペースに挿入していきました。重量は不明。

<31.Jan>

Taly Ho!のプロマスクの画像です。どうです、エデュアルドと同じ発想でしょう?これでフイルムの素材がエデュのように良いといんですが。ただバードマン企画のキャノピーマスク材のような薄くて硬い、使い物にならないような素材では無いです。これで架空の機番を塗装してみよう。

<3.Feb>

幾人かの方に「素組と言いながら、穴あけたりしてるのはどういうことだ!」とおしかり(笑)を頂きました。そうですよね、ここはひとつ訂正します。「完全素組のつもりで取り組んだが、悪い虫が騒いでインテイクとしっぽだけ、手を入れることになった。」のほうが正確です。でもエンジン、コクピットは何も手を入れてません。

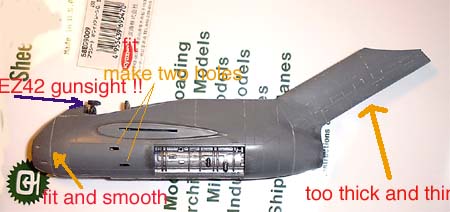

胴体左右接着後、大きな隙間は無いものの、機首インテイクパーツと、胴体パーツはどうしてもくぼみができてしまうので、瞬間盛ってペーパーかけしました。あと垂直尾翼全体および方向舵後縁、主翼全体および主翼後縁がぶ厚いので薄々攻撃します。この主翼の翼厚は何か資料があってのことなのでしょうか?まるで大戦前のハリケーンあたりの翼厚比で、およそルフト46らしくありません。同世代のメッサーP1101の主翼は薄いのに、なぜでしょう。あちらは可変後退翼(地上にて)だからかなあ?翼端灯はカバー式でモールドされていますが、ばかでかくなるので筋彫りを埋めます。薬莢排出口は裏からドレメルで削って開口しましたが、銃本体を入れなかったので、あっち側が覗けます(^。^)。あとアスカニア社のジャイロ射撃照準機EZ42が48でインジェクション・パーツ化されたのも初めてじゃないでしょうか?

<11.Feb>

全然進まず。合わせ目にペーパーを掛け、消えた筋堀を復活しましたが、最近はやりのねばるプラ素材のせいと、もちろんターへーな腕のせいで、すべってばかりで余計な筋ばかり。特製リベット用工具の先が欠けて以来、既製品(トライツールの鉄筆や、けがきのこ薄い方)などではどうもうまくいかない。道具のせいにして、きのう、シンワ測定(株)の超硬チップ付きケガキ針C品番78650を購入してきました。<14.Feb>

筋堀の滑った後の穴埋め、ペーパー掛けと、主翼・尾翼端の薄々攻撃。筋堀と段差均しのプロセスでいつも手間を喰う。これは自分がかなり不器用なのでは?といつも自問する。他人と机を並べて作ってみないことには永久に解答は出ないエニグマ(大げさ、、、笑)。落下燃料タンク、どうも?と思っていたら、通常の300Lに較べて2/3程度の大きさだった。200L特注タンク? 元の図面がそうなっているからなのだが、そんな計画があったのか寡聞にして知らず。ハセガワメッサー109G-10付属の後期型300L増槽を準備する。多分これでも地上とのクリアランスはあるはず。