Making of Messerschmitt Bf109W-1

「下駄の音がフィヨルドの向こうから聞こえる」

みかののダンナさんがご自分のサイトで始められた「ドイツ機コンテスト」に何となく参加することになり、2001年11月11日のJMC合同展示会が終了してから、慌ただしく開始しました。ドイツ機ファンが、こういうコンテストに参加するのに、変に力んでアプローチしたら恥ずかしいし、また白けると思い、フェイク路線でいくことにします。アイデア自体はずっと前から頭の中にはあったものですが、ウクライナのA-ModelがG型ベースのキットを本当に発売することになり、まじにバックグラウンドスタディだけは10月頃から始めました。ただしあちらは双フロートでかっこ悪い(どんじさんにお聞きしたら、AJプレスの#44メッサー図面シリーズには、まじに双フロート計画機が掲載されていました)、こっちは単フロートです。

<掲示板より>

先に発表されてしまったよ 投稿者:がらんどう 投稿日:10月26日(金)

< やるな!A-MODEL>

メッサーフロートW型、ドイコン用にPQ船団から空母フューリアス、JG77、JG5のフェイクヒストリーも考え中だったのに(笑) でもいいの、私はこんな双フロートみたいに格好悪いことしないのだ。男らしく?単にニコイチで作るだけだもん!

http://www.hannants.co.uk/cgi-bin/search.pl?Mode=view&Database=new&R=AMU7275

うわっ、やられた 投稿者:国江

投稿日:10月27日(土)

>がらんどうさん

たしかに、これはやられた。でも私は単フロート型がE型には合っているような。フロートに燃料が積めるので、航続距離は伸びるし、また、ドイツの場合は爆破ボルトが実用化されていたので、いざとなればフロートの投棄もできましたしね。これでバトルオブブリテンに出撃していたら、おもしろかったでしょう。2機のロッテで偵察や哨戒にも使えそうだし。

妄想はいつか現実に! 投稿者:taka-miura

投稿日:10月27日(土)

現実のものになりましたね。下の書き込みは私のBBSで2/17にがらんどうさんが書かれたものです。

がらんどうさんのは、このころからですので”やられて”はいませんよ!

私のところにこの様に証拠が残ってますから。

>72ではLSの二式水戦のフロートが余っているので、ハリケーンにつけて、北海船団のカタパルト上、相手はコンドルかはたまたUボート、なんてえのはどうかななどと妄想しています。独機にフロートはどうですかね

今回のスローガン「単フロートはセクシーだ!」

ラフスケッチは合成で書いてしまいます。まずフロート付きが必要とされるのは、北欧ノルゥェー方面か、カタパルト発射艦載機なので、未完の空母「グラーフ・ツェッペリン」用のBf109T型同様、E型ベースで、時代は1939年開発開始、配属ないし使用が1940年から41年と想定します。最初はPQ船団搭載の「使い捨て」シーハリケーンとの一騎打ちなんてロマンチックだなあ、と思ったのですが、こちらが1942年からなので、E型ベースではやや無理が目立ち、断念、JG77ないし5.(Jagd)/Tr.Gr.186所属にしょうかな、と当たりをつけていきました。中山雅弘著「北欧空戦史」、カイユス・ベッカー「攻撃高度4000」、オスプレイ世界の戦闘機エース「Bf109D/Eのエース}、Eagles over NorwayのJG77のページ、La LuftwaffeのJG77のページ、5.(Jagd)/Tr.Gr.186のページ、Luftwaffe in Norwayなどをつらつらなげめていきます。敵はコースタルコマンドのハドソンかな?塗装はこんなのかな?港ってこんな感じ?などと妄想の時期が一番楽しいかも知れません。マークからは6/JG77の海と鷲が似合いそうなので、オーバーサイズと言われているスカイデカールを使おうと思っています。それに蛇フォッケや、蛇スツーカ、炎のメッサーT型などのような、胴体側面への架空パーソナルマーキングがあれば、かっこいいでしょう。海ならウナギはどうかな?などど Maj.Esauと電話で話していたら、ドイツとうなぎといえば、、、双方ともギュンター・グラスの「ブリキの太鼓」の1シーン、海に放り込んだ馬の首に巣くう鰻の大群、というイメージが浮かんでしまい、ちょいとこれは止めですねえ(;_;)

さてここで、Luftwaffe

Windowsを主催されている出島氏から下記のコメントをいただきました。

AmodelのBF109W関連の投稿が、[luftwaffe 1933-1945」の掲示板にありましたのでご紹介します。

いくつかresが付いていましたので、原文を見ていただくと良いと思います(がらんどうによる全文翻訳はこちら)。

要約すると、ノルウェー作戦用に計画され、BF109Eを改造してフィゼラー社で数機作られましたが、ノルウェー侵攻には間に合わず、英国侵攻に用いる事も検討されたが、性能不足で結局実戦使用されなかったようです。外観上の特徴は双フロートで、垂直尾翼の面積を増加していました。

塗装は70/71/65迷彩で、水上作戦用の72/73/65迷彩ではなかったそうです。

但しAmodelのようなF型の改造例は無く,Bf109W(WASSER)と言う名前もfakeだと皆さん言っています。

以上、みなさまから色々な情報をいただいた上で製作にかかることにします。しかし上記12 O`Clock High Discussion Bordのなんとかいうファンジンの記事は出島さんのおっしゃるように、トホホな結果も含めてほぼ私の妄想と同様ですね。上記も下敷きにして、簡易改造された6機をW-0と想定し、こちらのをW-1と勝手に命名しちゃいます。

※なんだか、上でぐちゃぐちゃ書いていますが、要は私、「単フロート・フェチ」なんです(笑)。二式、零観、強風、紫雲、いいじゃないですか。空気より抵抗の大きい液体をかき分けるため、流線形が徹底しているからなのでしょうか? 女性の脚線美と通底するとことがあるのかもしれません。ただし、これが2個ぶらさがるともういけません。本当に下駄履きになっちゃいますね。

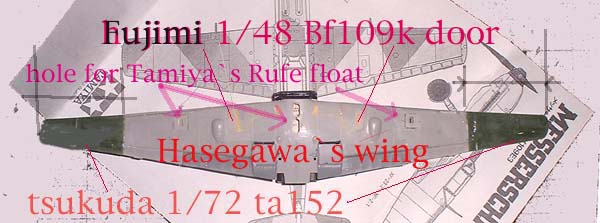

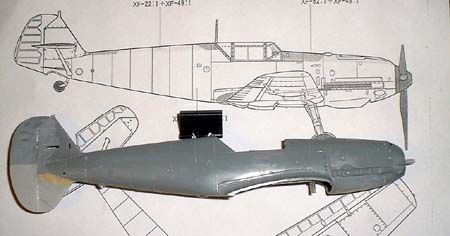

※使用キットは何のことはない、全部廃物利用です(笑)。ハセガワの二式水戦の登場でご用済みの田宮二式水戦からフロートを頂き、既に金型改修版JT帯の発売により、命脈の絶たれたハセガワJ帯のメッサーBf109E-4、それに別の予定で既に鋸の入っていたツクダホビー(ex.リンドバーグ?)の1/72Ta152の主翼です。ただし、メッサーの胴体はJT帯のE型です。なぜなら上の写真のJ帯メッサーの箱は所謂セミ・ドリーム・キットで胴体が2機分+α入っていたのです。濃いグレーの胴体はJT帯の改修後のパーツ。また今回発見したのですが、ツクダの箱絵はなんと佐竹画伯でした。

基本的には図面もひかず(引けず)、その場しのぎの場当たり的なアプローチで行きます。まずフロートは面倒なのでまんま横滑り。主翼はただでさえ翼面加重の大きいメッサーですのに、下駄まで履くのではさすがに辛いので、延長します。当初はT型と同じにする積もりでしたが、それ位のデフォルメ(おいおい、、、笑)では、コンテスト用にはあまり目立たないのと、ツクダのタンクの翼の弦長と、48のメッサーの翼端弦長が合う場所でカットしたら、ウィングスパンが偶然にもTa152Hの14.44mになるので、このスパンを採用。H型風にするのは大変なのでパスです。ちなみにBv155は19mになんなんとするのでさすがに長すぎです。もちろん高々度飛行のためではなく、アスペクト比が大になることによる航続性能の大幅アップが目的です。脚収納庫は、脚カバーを接着しますが、タイヤ部分がフジミのK型のパーツを持ってきました。これでハセガワ、タミヤ、フジミまできたので、あとどっかで青島のパーツを使えば静岡4社揃い踏みになります。もっともそれに何の意味がなるかと言われれば、全く無いと答えるしかありませんが。フロート位置は、二式水戦を参考に目検討です。メッサー自体の重心位置のチェックは、、、もちろん忘れました(笑)

胴体はまず、あごのオイルクーラーを二式水戦と同様、フロート支柱に移設したので、撤去。カットした跡をタミヤのポリパテで埋めました。縦安定性工場のため二式では尾部下部にフィンを増設しましたが、こちらは少しMe209競速機が入って、卵形大面積尾翼にします。キットの胴体が2ヶあるので、尾翼をカット、下部にピンを介して接着します。元々はスピットの水上機型が下部に大きな三角のフィンを付けていて、思わず「さすが、だささの極地!」と思い、トホホ感覚、ないしは「戦前デザインあか抜けない感」を導入しようという目論見だったのですが、それにしてもちょいとかっこ悪すぎかなあ。ここらへん航空工学の知識がゼロですから、判断基準がありません(笑)。

フロートの疑問ですが、丸メカのカッタウェイで二式水戦や零観を見ますと、フロートは完全ながらんどう(笑)で、燃料タンクを兼ねていません。それに航続距離のスペックからも、二式水戦は燃料の容量も零戦11型と同様だったと思います。しかし世傑の「零戦11-21型」中で渡辺洋二氏は、フロートに燃料を積んだ旨の記載をしている。本当はどっちなんでしょう。またアラドAr196なども実際はどうだったのか?12オクッロックのボードでは、フロートは増槽という記述になっていましたが、、、。

AJ・PRESS#44Me109「209-609計画機」をどんじさんにお借りしました。西山にこれか、この前後の号が入荷した際、面白い面白いとお聞きしていましたが、まあやっと最近になって私も少しその一端が理解出来てきました。なおこの号は英文キャプションが一切無いので、図面が頼りです。さてまずW型ですがF型ベースとなっています。根拠は全く不明です。12 O`Clock Highのボードで触れていたAJ・PRESSの̺3は、#44(CZ.3)のことだとおもわれますので、ファンジンの架空戦記を元にしているのかもしれません。単にフロートを書き足しただけでそのほかは何も改造されていません。

あとはロングスパンの論拠(こじつけ)探しですが、AJの1/72図面換算では下記のようになります。従ってオリジナルの図面や資料の数値ではない不正確な値も含まれています。

Type |

|

|

|

Bf109W-1 |

DB601N | 14.44m | いい加減に決定 |

Ta152H |

Jumo213 | 14.44m | 高々度戦闘機 |

Bf109F |

DB601 | 9.92m | 通常のメッサー |

Bf109T-0 |

DB601 | 11.08m | 艦上戦闘機用にスパン延長 |

P.1091 Stufe1 |

DB628,605? | 21.00m | 高々度用超ロングスパン |

P.1091 Stufe1ll |

DB603U | 21.00m | 同上 |

Me155B-1 |

DB603U | 21.00m | 同上 |

Bv155B-1 |

DB603U | 20.33m | ex.Monogram Close Up 20 |

Me109H projekt 1a |

DB605A | 13.26m | 外翼は109と同じで中央翼にて延長 |

Me109V54(H) |

DB628 | 13.26m | 同上 |

Me109L |

Jumo213A | 13.26m | 同上 |

Me109ST Ausf.B |

DB628 | 11.01m | 後退角付き翼平面形 |

Me109ST Ausf.A |

DB605A | 11.01m | 同上 |

Me109TL |

Jumo004B | 11.01m | 同上 |

Me209V1 |

DB601ARJ | 7.78m | 短翼 |

Me209V4 |

DB601ARJ | 11.00m | Me109STと同じ翼平面形 |

Me209V5 |

Jumo213A | 11.00m | 主脚内側引き込み |

Me209H |

Jumo213A | 13.26m | Me209V5を中央翼で延長 |

Me309V1 |

DB603 | 11.95m | 新設計? |

こうしてみると、P.1091〜Bv155B-1の20m以上というグライダー並の翼は別にすると、同じく高々度戦闘機であったタンクと同じ14.44mはいささかメッサーシリーズの中では長すぎですね。これもやはり高々度戦闘機であるBf109H型の矩形中央翼タイプが13m強で近い数値。アスペクト比を大にしたことによる航続距離延長、フロート重量増加に対処して翼面過重軽減のための翼面積増加のためですと、本当はT型と同じ、11m前後が適当なのかもしれません。

連休中全く模型に触れませんでした。本当は塗装まで行きたかったんですけど(;_;) ドイコン参加の皆様のサイトを拝見しますと、大体塗装工程の方が多かったようです。熊本トムキャッツのあGGさんが、当方がお聞きしたことの回答と、ドイツマニアの会長さんに連絡が取れなかったとのことでフォッケの塗装について電話があって、びっくりしました(^_^)。

当方は、研磨の度に何度も何度も折れる左翼端(ジョイントが0.5mmプラ板だった)に業を煮やしてかすがい(クリックで画像リンク)をぶちこんで不乱軒博士になったり、ラダーの羽布目を消したり、デカール用ネタを探して終わりでした。サフ3回吹いて研いで下地のでこぼこを直しましたが、改造部分は3回程度ではきれいになりません。しかも延長翼が4回くらい折れてその度補修、いやになっちゃいました。延長時に補強材としてコンマ5ミリプラ板しか入れなかったでいですので自業自得ですけど(;_;) 一緒に映っているペーパーは、研ぎ出し専用で、2000番の使い古しを水に入れてしなしなにしたものです。

製作しながら架空開発記を考え、同時に架空マーキングも準備です。1940年のノルウェーならJG77なので、ベースはハンス・トロイッチェ曹長の黄5番、ペンギンがWC(トイレとウィンストン。チャーチルの洒落)におしっこしているマーキングをベースにします。イタリアのスカイ・デカールを使用しました。数字の緑2は、なつかしいトライデカール「フォッケF型用」から。これは透けませんが厚い。AMDの、無印に感じが似ています。この時期塗装はいわゆるモヒカン・スキーム(側面にモットルが無く65一色)なので、ここに「うなぎ中隊」マークを入れます。ここらへん、JV44のザクセンベルグ・シュタッフェルをパロってます。たった6機なのに、シュタッフェル(中隊)だし、別名をビュルガァー(もず)・シュタッフェルと呼ばれたそうです(パパガイは間違いらしい)。そこでこっちも動物の名前とうことでで、うなぎにしました。ドイツのうなぎといえば、ノーベル賞作家ギュンター・グラスの「ブリキの太鼓」の1シーン、馬の首を餌にしてウナギを釣り上げる挿話が思い起こされます。私は原作の印象が強いのですが、MaJ.Esau、あとで宮前さんもフォルカー・シュレンドルフの映画のほうが記憶に残っているそうでした。私はシュレンドルフより、ヴェルナー・ファスピンダーが好き! 絵柄はただのうなぎじゃつまらないので、深海魚の「ほうらいえそ」(英語でヴァイパー・フィッシュ)にします。深海魚サイトと古今の画家による「聖アントニウスの誘惑」のネットサーフィンが続きました。あ、飲料のミューのオンパック・プレミアムも影響しています。また一時人魚にも気持ちが傾きました。上の図はあとで宮前さんに「人魚というより、人どじょう」と酷評(笑)されました。下が決定案。ドイコンなんで、非独ファンでも、連想が働きやすいように、有名なスツーカの蛇マークのテイストを導入しました。3種カラバリをWAVEのクリアデカールに印刷。久しぶりなので合成モードがうまく作動せず、3枚入りシート全部失敗です。つぎはぎして使用しました。

ドイコン締め切り前日の2001年12月15日にとにかく完成はしました。フィギュアは、パイロットがトライマスターのHe162かなんかに付属のやつ、ハンナ・ライチェ役の女性が、いにしえのタミヤ1/48ヒューズH-500ヘリコプター付属のもの。フィギュアなんて5年振りくらいです。3時間くらいのやっつけ仕事。AM増刊AFV入門号の土井編集長記事を見ながらやりました。モリナガ・ヨウさんの高級テクニック記事なんて10年早すぎでしたね。本当は海面に浮かぶビネットにしたかったのですが、時間切れのため、ミューズ・ボードでコンクリ床とハンガーをこさえただけでおしまいにしました。製作時間は2時間程度? やればできますね(笑)係留ロープは普通のカタン糸。水に浸して真下に垂れるようにしなければ本当らしくないですね。アンテナ線はかみさんのお古のストッキングです。あと、副フロートに注目して下さい。増槽なんですよ。しかも「爆弾にあらず」の文字入り。二式のフロートにナイフで溝を掘りました。

<追記>水はこうして表現するのだ!

海面のヴィネットにするのが当初のイメージだったので、ここらへんをみやちゃnのサイトでお聞きしたら、マットさん他、お隣町のかのーさんやらニマルオン閣下という偉い方からもも回答いただき助かりました。以下その転記。

みやちゃnのBBSから

オシエテクダサイ 投稿者:がらんどう 投稿日:2001/12/17(Mon) 13:23 No.1214

>ところで、ドイコンで水上機をこさえたんですがタイムアウトで、「海」までいかず、ミューズボードのコンクリ床とハンガーのドアでお茶を濁してしまいました。北海の港の桟橋に係留中ってビネットにしたいなあ、などと思うのですが、「水」の素材にはどんなものがいいのでしょう。鉄っちゃんの店で、お湯に溶いて流し込むやつはみてんですが、それじゃあプラのフロートが溶けちゃいますよねえ。

Re: オシエテクダサイ マット - 2001/12/17(Mon) 19:15 No.1221

私はやった事ないですが...

AFV主力の方で水の表現上手と言えば、私が直ぐに思いつくのはかのー閣下でありましょう。かのー閣下のところはここのリンクページから行けます。かのー閣下に1度質問した事あるのですが、確か「クリスタル・レジン」とかをお使いで、気泡が入らないようにするのが大変だったとの話です。質問してみたらどーでしょ?

アーマーモデリング誌を開いて見ると、26号に川に浸かったパンターの作例があります。こちらでは、水の表現には「クリアのポリエステルレジン」とあります。

一気に流すとなかなか硬化しないので、厚さ1mmの層を5回ほど繰り返すとよいそうです。レジンにタミヤアクリルのグリーン(川の場合)をほんの少し混ぜ、最後の層はクリアのままにすると、水の深みが上手く表現できるそうです。最後に流したレジンが硬化しないうちに表面を細い棒でかき混ぜて波を表現してます。最後に表面にクリアを塗り、その上に落ち葉を接着して、水面に浮いているゴミを表現してます。

それから、同じアーマーモデリング誌の15号では小さな小川ですが水の表現に「プラキャストET高透明」を使ったと書いてあります。

それから、オリオンの師匠が最近のオリオンのコンテストで、ゴムボートに載った兵士で水面を作ってたようなので、オリオンの掲示板で師匠に聞いてみるとか(笑)。

そーいえば、みやちゃnさんの2mのUボートってまさに桟橋じゃなかったでしたっけ? ドック?そーいえば水面どーなってましたっけ?−>みやちゃnさん?

あまり役立たずのマットでありました(汗)

Re: オシエテクダサイ がらんどう - 2001/12/17(Mon) 21:33 No.1222

マットさん、ご丁寧にありがとうございます。いろんな方法があるんですね。後からすっぽり外せるような材料は無さそうですね。

さて椰子の葉っぱと水面はやっぱりかのーさんが神様なんですか(^_^) しかしお隣町の住人でありながら、最近BBSにもご無沙汰で少々敷居が高かったんですう(^_^)

みやちゃnのダス・ブートは何をお使いなんでしょうね?

Re: オシエテクダサイ バーズのみやちゃn(御簾円彌郷) - 2001/12/17(Mon) 22:25 No.1223

水の表現ちゅうと 円谷特撮では寒天の海が有名ですが、流石にカビが生えて来そうで(笑)

ダイオラマに使う水というと、僕の場合はやっぱりベースは紙粘土やドフィックス、ミラコンによるベースを作り 青、緑等での塗装表現です

その後、水性二スを刷毛塗りしてヌメヌメテラテラを出してます

先ほど、仲田師匠に聞いてみた所、商品名「クリアグロスグレイス」というもんを塗り(厚塗り出来て<つまり、塗り重ねる事により厚みが出ると言うことです/ひけが無い!と言う素材だそうです)濡れた表現等もやりやすいとの事でした

かのーさんは 「水の元」じゃなかったかな

>>さて椰子の葉っぱと水面はやっぱりかのーさんが神様なんですか(^_^)

そりゃまあ、日本でも有数のダイオラマビルダーの一人であり、パームツリーマイスター(笑)の称号を持ってますからねェ

あと、横浜には(こちらからもリンクしてます)「mamo」さんという只今売りだし中の 凄腕がいますんで、mamoさん、ちょい御願いです教えてちょ

いっそ、かのーさんに弟子入りして、教えてもらいに行くとか(なんだか本人の居無い間に 話しが進むなぁ〜)