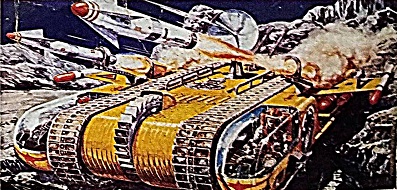

上は、日本のメーカーが記念すべき国産プラモデルを発売してからほぼ10年目という時期の1967年10月に発売されたバンダイ模型の自信作デストロイヤーのパッケージです。

月面か?あるいは遠い星系の惑星か?極力車高を押さえて敵陣への隠密肉薄と突撃を企図したと思われる超低車高車体と、障害物や敵陣の破壊を目的とした禍々しいカッター。ほぼ真空の大気には伝播せず、直接車体にのみに伝わるであろう重々しいミサイルの発射音。車高を押さえる為に地表すれすれに設けられたキャノピーの中で、バディを組んだ二人の搭乗員が死力を尽くして展開する宇宙の闘いを生き生きと描いたイラストです。梶田達二氏の手になると思われるこのようなダイナミックなSFプラモのパッケージは、今ではもう見る事の出来ない昭和模型の華とも言うべき文化です。

梶田氏は当時の不透明水彩絵の具のようなプアな画材や印刷技術の中で、卓越したメカの質感を描き出す技術を持った画家でした。この作品でも特殊合金と思しきカッター、大型透明キャノピー、ミサイルの噴射炎や煙を見事に描き分けています。

今のようにインターネットは無く、せいぜいが雑誌広告でしかキットの存在を知る事の無かった当時の少年達は、店頭で見るキットのパッケージがほぼ初見でした。そのような環境で購買欲を喚起させるのが、魅力的且つキットの内容を一発で表現する、こうした秀逸なパッケージ画でした。

|

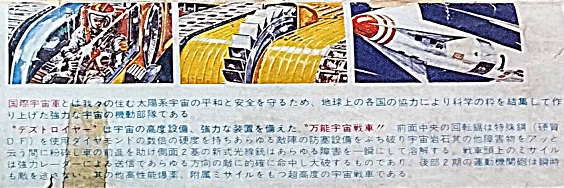

パッケージ側面のミニイラスト。

(画像提供:テルスター中尉、協力:へんりーさん) |

上記のイラストは素晴らしいものですが、車体側面のミサイルが断ち切られている点、ミサイルの噴射炎や地平線のエッジに何となく不自然な部分があるのが気になります。

これは恐らくキットのパッケージをデザインする上で原画がカットされたりトリミングされたのではないかと思って確認していたところ、ボックスサイドにオリジナルに近いと思われる絵を発見しました。

この絵では左翼のミサイルが切られずに描かれており、バックには地平線ではなくゴツゴツとした岩山も描かれています。

ボックストップではトリミングによって車体がババーンと強調され、ミサイルと重なるバックの山を消去する事で主役のメカが分かり易くなっていますが、梶田画伯のファンとしてはボックストップは大きな絵で原画に近いものを見たかった気もしますねー。

|

ボックスサイドのメカ設定。

(画像提供:テルスター中尉、協力:へんりーさん |

右はパッケージ側面のデストロイヤーの設定解説です。漫画や特撮映画のような既知のメディア情報の無いメーカーオリジナルのSFプラモの場合、このような解説文は商品世界をリアルに感じさせる重要なデータです。

当時はプラモを買う前に模型屋さんの店頭でこの解説を食い入るように見ながら品定めをするチビッ子も少なくありませんでした。 |

(画像提供:宇宙戦車ファンさん)

|

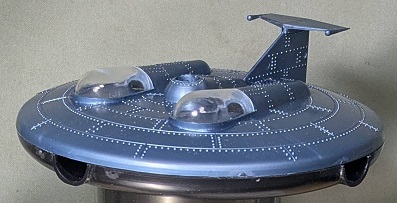

今度は貴重なデストロイヤーの完成品画像。先に紹介したパッケージは魅力ある素晴らしいものですが、パースの効いたイラストからは、ともするとキットの実態が掴みにくいものです。そこでまずはババーンとキットの完成形を御紹介します。

この完成品はネット上では宇宙戦車ファンさんとして知られたメディアアーティスト安蔵隆朝氏のものです。安蔵氏は1983年以来、光と動きのアーティストとして活躍し20を超えるアート作品展で受賞されています。2013年には神戸ビエンナーレ・アート・イン・コンテナ国際展で大賞を受賞されるなど、日本を代表した作家でしたが、2016年にその才能を惜しまれつつ夭折されました。

彼は芸術家としてだけでなくて鉄人28号の膨大な量のコレクターでもあり、またハンドルネームでも分かるように昭和SFプラモデルの大ファンでもありました。当コーナーの筆者(オヤヂ博士)は同好の士としてお互いの家を訪ね合いビール片手にプラモ談義をする程親しくお付き合いさせて頂きましたが、上の画像もそのような交流の中で氏から直接頂いたものです。

安蔵氏の作風は基本的に無塗装素組ですが、内蔵メカに関してはラジコン化するなど、ギミックには時に凝った面も見られます。このデストロイヤーも電池内蔵のシングル走行ではなく、電源を外部に取ったリモコン仕様となっています。またキャタピラはこのキットの特徴でもある劣化が激しく、田宮の二代目キングタイガー初版の走行用ゴムキャタピラに換装されています。とはいえ、パッケージ画とは違う複雑なパターンのレーダーアンテナや長大なメインミサイル、キャノピーの形や車体のボリューム感等、今回のテーマで自作にチャレンジするメンバーにはまたとない参考になるものです。貴重なキットの完成品と言うだけでなく、細部まで判るシャープな画像は模型資料としても第一級の素晴らしさです。

この場をお借りして安蔵氏に感謝するとともに御冥福をお祈りいたします。

|

次はこのキットの出自を語る上で欠かせない、部品押さえの中タグです。

(画像提供:テルスター中尉、協力:へんりーさん) |

ここにはアタッカー、サイドワインダー、デストロイヤーの三つのキットが紹介されていますが、これはバンダイ模型の国際宇宙軍SFシリーズの三羽烏で、元々はコグレが開発したキットです。

タグを拡大しただけの画像では不鮮明ですので、あらためて以下にへんりーさんから頂いたバンダイ版とコグレ版が一堂に会したキットの画像も御紹介させて頂きます。 |

(画像提供:へんりーさん) |

上の写真でも分かる通りサイドワインダーは元はコグレのファイヤーバードNo.2というキットの再版で、パッケージでもコグレ版と同じ長岡秀星氏のイラストを使用しています。

また、へんりーさんからの情報ではアタッカーとサイドワインダー(=ファイヤーバードNo.2)は同じシャーシーを使っているとの事です。へんりーさん、いつも貴重な情報有難う御座います。

さて、玩具メーカーだったバンダイは1967年に倒産したコグレ、同じく1969年に会社更生法の適用を受けた今井科学の金型を譲り受けて1971年にプラモデル部門を子会社として独立させます。これがバンダイ模型です。日本プラモデル50年史付録の昭和プラモデル全リストデータベースによるとバンダイのこれらSF3キットは1967年発売となっています。キットには明らかにバンダイ模型のロゴが入っていますので1971年以降の発売にも思われます。全リストデータベースは業界紙である日本模型新聞にメーカー各社が問屋・小売店向けに掲載した広告を基にした「メーカー発表の広告の記録」であって発売実態とは違いますから、バンダイ模型発足以前にコグレの金型を入手したバンダイが広告を打ったものの実売には扱ぎ付けず、子会社であるバンダイ模型の体制が整った1971年以降にリリースされたと考えるのが妥当でしょうか?

…などと当初は思っていましたが…。

|

キットに同梱されていたアイディアコンテスト応募用紙。

(画像提供:テルスター中尉、協力:へんりーさん) |

実はその辺の実態を示す貴重な資料が、他ならぬこのキットの中に入っていました!

右の資料はキットに同梱されていたアイディアコンテストの応募用紙です。コグレの資産を引き継いだバンダイでしたが丁度時代はメーカーオリジナルのSFプラモデル、所謂JOSFプラモに陰りが見え始めた頃で、メーカー各社ともSFかキャラクターかそれとも純粋なスケールモデルに力を入れるべきか迷っていた時でした。そんな時期にプラモデル業界に参入したバンダイは、今後どのように商品展開すべきか逡巡し、直接ユーザーであるプラモデル購入者にどんなプラモデルを欲しているかを問う為、アイディア募集という形で市場調査に踏み切りました。

文面冒頭には「プラスチックモデルを作る楽しさを本当に知っているのは実際に作るあなたです」と謳い、ユーザーに向けて何が欲しいかを問い、採用されたアイディアは製品化すると書かれています。

コグレのキットを継承した1967年といえば、まだタミヤのミリタリーミニチュアシリーズが発足する前年で、混迷の時代のメーカーの必死さが伺えるコンテストの募集チラシです。

で、ここで注目すべきはアンケートの送り先が「バンダイ模型」ではなく「バンダイ模型部」となっている点と、第一回目の募集締め切りが昭和43年(1968年)2月20日となっている点です。即ちこれが同梱されていたデストロイヤーの発売は、データベースに記載された1967年後半か1968年1月頃で、キットのロゴの「Bandai、Model」という表記は、まだ発足していない(株)バンダイ模型の事ではなく、バンダイ社内の模型部門を指すという事ですね。 |

デストロイヤーの発売予告記事

(画像提供:助手さん) |

さて、上記の発売年月に関して考察した後で、決定的な情報が動く模型愛好会の助手さんから提供されました。

左記は日本模型新聞1967年10月9日号のバンダイの広告ですが、ここでは同社のSF御三家の発売が10月となっています。既存の資料の中にはこれらのキットの発売時期を1968年1月としているものもあります。多分その根拠は少年キング1968年1月1日号に載った雑誌広告かと思われますが、本ページではこの資料に合わせてデストロイヤーの発売は1967年10月としました。

既に同新聞の8月21日号にはコグレが廃業のご挨拶文を、またバンダイは今後コグレの金型継承と販売を行う旨の告知文を7月26日の文書日付けで併載しています。つまりコグレ廃業の翌月にはコグレのキットをバンダイが再版する事が業界紙で宣言され、更にその二か月後にはSF3キットの完成品写真と共に月内にリリースすると同じ業界紙で発表している訳で、これによりコグレの再版であるサイドワインダーだけでなく、アタッカーとデストロイヤーも既にコグレによってほぼ開発が完了していた事が分かります。

余談ですが、ドラゴンワゴンやダッジシリーズで一世を風靡したマックス模型に関して、同社の企画・開発に携わった故大塚康生氏の話によれば、マックス模型は1974年の廃業直前まで新製品としてCMP(カナディアン・ミリタリー・パターン)トラックの給水車バージョンを準備していたとの事です。そのキットはほぼ金型を彫り終え、あとは最終作業の鏡面仕上げという金型の磨き上げ工程を残すのみとなっていました。しかしその時期に会社は事業終了という決断をせざるを得なくなり、CMP給水車は結局発売に至る事はありませんでした。金型の行方も現在まで不明との事ですが、あと一歩という所まで開発を進めながら遂に陽の目を見る事が無かった開発関係者達の無念さは如何ばかりのものだったでしょう。それに比べれば、開発中だったキットが次の会社にバトンタッチされてリリースに至ったアタッカーとデストロイヤーのケースは、不幸中の幸いと言えるかもしれません。

かつて国内で百社以上もあった模型メーカーですが、その殆どは体力のない小さな会社でした。その中には会社の期待を担って鋭意開発を進めていながら、あと一歩で発売まで至らなかったプラモデルも少なくない事でしょう。そう思い至ると非常に残念でまた寂しさを禁じえません。

|

少々湿っぽくなった気持ちを切り替えてキットの解説に戻りましょう。

さて、このバンダイ模型のSF三傑には多分皆同じコグレの設計者がデザインしたものと思われる共通したコンセプトが感じられます。それは前述の画像でもお分かりの通り、いずれも車高が非常に低く全体的に平べったい事です。当時のメインターゲットである少年ユーザーにアピールする為に銃砲やミサイルなどの後付け装備によって、最終的には否応なくゴテゴテ感は増してしまったのの、三種全てが平べったいカッコ良さを追及しているように感じられます。実はこれはコグレSFメカに共通したある種のデザイン上のDNAとも言えます。

コグレは創成期のサイボーグ等一部のキットを除き、改修再版を含め16種類のオリジナルSFメカを出しています。(2008年俺テルスターコンテストのコグレSFキット一覧参照)

ボート型船体、砲弾型潜水艇等の平べったくないメカもありますが、今迄紹介していないコグレSFキットの中から特徴的な平べったいボディのものをいくつか紹介すると…。

|

水中サンダーのバックビュー |

コグレは当初ロボット型名作キットのサイボーグ等単発のSFキットを出していましたが、その後の自社SFキットの連綿としたコンセプト展開の嚆矢として、1966年9月に原子力宇宙ロケット金星1号をリリースします。

右の写真は、その金星1号の金型改修版の水中サンダーを仮組したものですが、その平べったいかっこよさはこの画像からも分かると思います。

全幅が9cmという当時の子供向けとしては中型のキットですが、ボディ後端の厚みは1cmしかありません。いやー、イカス!

|

マリナー3号 |

左は金星1号と同時に発売されたマリナー3号。巨大な2基の原子力ロケットエンジンの迫力で一見平べったくは見えませんが、ボディそのものはフロント部分の厚みは1cm。リアに行くにしたがってゼンマイを格納する為にやや厚みを増していますが、それでも機体中央部は最後尾で厚さ2cmしかありません。このキットも独特の魅力あるデザインですね。

フラットなボディ中央部の前方には各種武装が装備され、その後ろにはバブル型キャノピーがあり、胴体左右には尾翼を有したエンジンポッドが付く等、車体はファイヤーバードNo.2と同じデザイン構成となっていますが両者は別物で、マリナー3号はその後走行用ゼンマイを外して水中モーターS-1仕様の水ものプラモデル、その名もサンダーS-1としてリニューアルされます。

|

フライングカー6 |

今度は、金星1号、マリナー3号に2ヶ月遅れてリリースされたレインボウシリーズ4種のうちの一つフライングカー6です。当時円盤といえば1952年に撮影されたアダムスキー型円盤が有名でしたが、この円盤型宇宙艇は純粋なパンケーキ型で、アダムスキー型に比べて非常にフラットです。直径1mmもあるゴージャスなリベットが時代を感じさせますが、並列キャノピーとT型尾翼が良いアクセントになっていて、単純な空飛ぶ円盤ではない素晴らしいデザインです。

この平たさのデザインコンセプトこそ、その後同社で開発されてバンダイ模型で花開く超フラットメカデザインの御三家、アタッカー、サイドワインダー、デストロイヤーのルーツといえるでしょう。当時の子供達にとって空想科学のカッコイイ形とは、スマートなもの、尖ったもの、そしてビターっとフラットなものでありました。

余談ですが(このコーナーは余談が多い(笑))筆者はこのキットのデザインはアブロカナダのVZ-9AV試作VTOL機、通称アブロカーにインスパイアを受け、更にフラットに設計し直したものではないかと考えています。果たして真相は?

|