スーパー狂想曲

第二次大戦中には短波放送の受信禁止などのために民間の受信機は並四とか(3、4極管による再生式受信機)、高一(高周波1段の再生式受信機)に制約されていましたが占領政策の面などからラジオ産業の振興が推進され、また民間放送の開始に備えた感度と分離度が良く近所に電波を輻射しない受信機としてスーパーヘテロダイン方式の採用が勧告されます。

戦時中から国産の独自のGT管を用いたスーパーヘテロダイン受信機はありましたが国内に急速に普及させるためには6.3ボルトヒータのST管を用いた方式が推進されます。中間周波増幅には6D6が、出力増幅には6ZP1または42が、整流管には80または80BKと整っていましたが、周波数変換管と第二検波・低周波増幅管が決まっていませんでした。既に米国ではGT管の時代になっていたので日本独自の開発が必要になりました。

周波数変換管(6WC5)

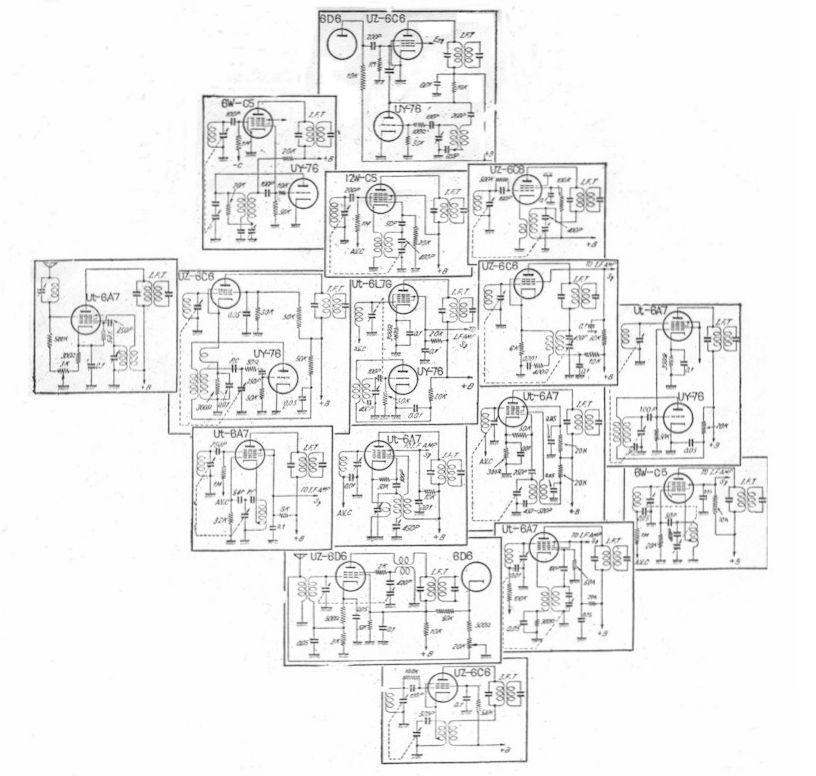

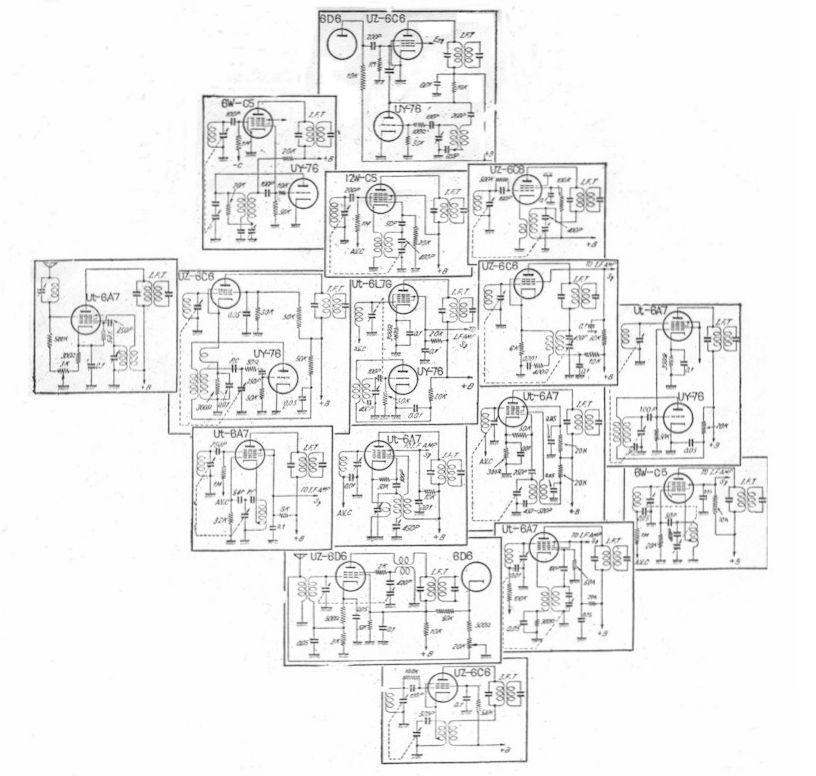

6WC5誕生以前の国産のスーパーヘテロダイン受信機の周波数変換部はメーカ毎に実に沢山のバリエーションがありました。

例を挙げると

・Ut-6A7:最初の周波数変換専用管ですが高い周波数帯での動作不安定の烙印が押されていました。

・Ut-6L7G+UY-76:これはNECが愛用していました。ちなみにUt-6L7Gは金属管/GT管の6L7をST管にしてしまったと言う日本独自の管です。米国の戦前の通信機での方式に習ったもの。

・UZ-6C6+UY-76:これはスタンダードな方法です。

・UZ-6D6+UY-76:少しひねってAVCがかかるようにしています。

・Ut-6F7:この日本独自の管(76+6C6)を本来の用途とは少し違うのですが。

・Ut-6A7+UY-76:6A7の欠点をカバーするために6A7を混合専用にしたもの。

6W-C5は基本的には6SA7-GTをベースにしています。表面上の特性も6SA7-GTとほぼ同じで違いはヒータ電流が少し多くて0.35Aとなっています。戦後まもなくは電力事情が悪く商用電源が85-90Vになることがしばしばだったのでと言う理由になっていますが、やはりST管であることと製造技術が安定していないのをカバーするためでしょう。

電源について言えば昭和30年頃までのラジオでは電源トランスの一次側には85Vまたは90Vのタップがあり、装置の背面のヒューズに100V/90Vなどと2個並べてあって、そこを差し替えて電源電圧の低下に備えていました。

第二検波・低周波増幅(6ZDH3A)

一時は家庭用スーパーヘテロダインの第二検波・低周波増幅用として標準に使用されたこの日本独自の真空管の誕生には一騒動がありました。

元々は米国の75と言う双二極三極管がベースになっていたのですが、日本独自仕様として二極部を一個にして構造を簡単にしました。大きな周期のフェージングによる信号の強弱にのみ機能するいわゆる遅延AVCは戦後の受信機普及の政策の中で贅沢な機能とされて削除されたわけです。ちなみに75の後継の6Q7、6SQ7、6AV6などは全て双二極三極管です。

この変更の際に一応75との互換を確保するためにピンの配置は同一とし一方の二極部の信号だけを取り去りました。これが6Z-DH3です。ところが戦後のもののない時代ですからトランスレス化が要求され、これの12Vバージョンが作られます。この真空管は12V、0.175Aと言う国際的に変則なヒーター規格だったのでもはや互換性は必要ありません。そこで頂上の三極部グリッドを下の空きピンに移動させコストを下げた12Z-DH3Aが作られました。この際にこれはトランスレスラジオ用の規格だと言うことで業界の暗黙の了解ができました。

しかし当時後発だったNECはこの協定を破ってこれの6.3Vバージョンを作り6Z-DH3Aとしました。実際のところもう75は米国でも作られていないし、三極部のグリッドが頂上にあるのはいかにも使いにくいので、結局は各社ともにこれに従い6Z-DH3Aだけが生き延びます。本当のところは頂上に三極部のグリッドがあったのが間違いで、これが二極部のプレートだったらどうであったか判りませんが。(中間周波トランスは信号を上に引き出すことで他の信号との干渉を小さくすることができるので二極部プレートの引き出しなら頂上の電極が利用できました。)