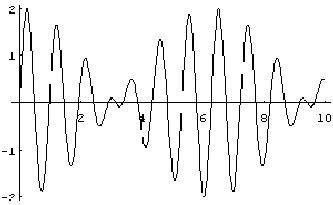

周波数6xと周波数7xの合成波形

(Plot[Sin[6*x]+Sin[7*x],{x,0,10}])

スーパーヘテロダイン方式とは、受信した信号をいったん比較的に低い周波数の中間周波に変換した後に必要な帯域だけを選択して増幅する方式です。これによって必要な帯域の信号だけを効率よく増幅することができます。

この周波数変換は中間周波数が受信周波数との差分になるような(一般には高い)周波数の発振器からの出力を非線形の回路で混合することで行います。

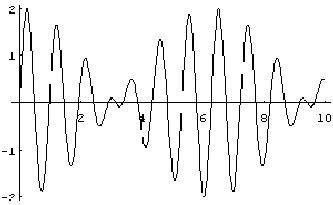

周波数6xと周波数7xの合成波形

(Plot[Sin[6*x]+Sin[7*x],{x,0,10}])

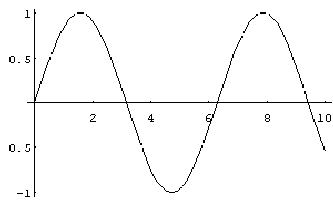

周波数x の波形 (Plot[Sin[x],{x,0,10}])

図に示すように周波数6xの信号と7xの信号を重ね合わせるとxの周波数を持つような成分が現れてきます。しかしよく見るとこの平均は0に近いことに気づかれるでしょう。ここで重要なのが非線形であることで、例えば信号の+側と−側での増幅率が異なると平均は0にならずにxの成分が大きく現 れます。 プレート電流は入力信号の山と局部発振信号の山が一致したとき最も多くなり、入力信号の谷と発振信号の谷が一致したとき最も少なくなります。混合は外部で受動回路を通して行ってもよいのですが、両者の間での干渉(特に発振回路は外部の信号により容易に変動したりします)を避けるためには増幅機能を有する真空管の異なるグリッドに入力するのがよいとされました。この混合する役割を果たすのが混合器(ミクサー)で発振器は局部発振器(ローカルオシレータ)と呼ばれます。初期のころはこの2者は個別の真空管で行われてきましたが、この方式を民需用に普及させるには両者を一体化して回路の簡素化と調整部分を減らすことが必要になりました。

最初の周波数変換管(6A7ファミリー):

専用の変換管としての最初のものが6A7と言う7極管でした。これは局部発振用の3極管と混合用の4極管を同心円に重ねたような構造になっています。(図参照)カソード、第一グリッド、第二グリッドが局部発振用の3極管となります。実際にはこの管の第二グリッドは発振プレートとでも言えるもので、メインの電子の流れから外れた位置にある2本の棒(つまりグリッドの細い格子線がない)となっています。第三および第五グリッドはいわゆる遮蔽格子で電子流の加速と静電シールドの役割を負います。第四グリッドが高周波信号の入力です。これによって第一、第二のグリッドとカソードで構成される局部発振器によりカソードからの電子流が変調されてこれと第四グリッドからの入力によりその差分の周波数成分がプレート側で得られます。この方式の変換管はST管の2A7/6A7、金属管の6A8など多くのものが作られました。しかしこの管には2つの問題がありました。第一の問題は発振部のプレートとなるべき第二グリッドが小さく特に高い周波数での安定した発振出力が得にくいこと、第二は混合部の5極管に相当する部分にサプレッサグリッド相当のものが存在しないことです。この問題の第二グリッドは本来の5極管部への影響を少なくする意味で意図的にこのような構造を選んだのですが特に短波帯での動作には問題がありました。実際通信用受信機では6A7は使われることがなく、当初は5極管による、後には7極管による混合部と、独立した局部発振器による分離が行われています。後の問題は6番めのグリッドを追加することで防止できるので、事実これを追加した八極管7A8も作られましたがさすがにこれは一種だけで終わりとなりました。

混合管と複合型変換管:

金属管の時代を迎えるとRCA社は6A7の金属管版の6A8に加えて混合専用の7極管の6L7を発表し、続いて特殊構造の3極6極管6K8により対応しようとしました。これらは6A8では性能上で問題のある通信用受信機のためと考えられます。これと前後して主に欧州のほうでは6K8とは異なる構造の複合型の3極6極管または3極7極管を作っています。米国でも6J8-Gがこれに相当します。6L7は主としていわゆるプロ用の通信型受信機に、6J8と6K8は大衆向けの短波も聞かれるいわゆるオールウェーブ受信機に対応したものだと思われます。この両者の構造の違いは非常に興味が深いものがあります。6K8はカソードを挟んで6極管部と3極管部のプレートが対抗するような水平の複合型式をとっていますが6J8は共通のカソードを用いて上下に3極管部と7極管部が重なる垂直の複合形式を採用しています。6J8はRCA社が金属管を出していないことからも想像できるように本流にはなれずすぐに姿を消します。

6SA7タイプ:

第二世代の金属管(これは頂上グリッドを残した第一世代の改良です)においては6A8の問題を解決し、しかも頂上グリッドを用いないことを前提に見直しが行われました。その結果第二・第三グリッドを統合した機能の第二グリッドを持つ6SA7のタイプの七極管が開発されました。これは第二、第四グリッドを加速+遮蔽の目的とし、第一グリッドとカソードで局部発振器を構成する方式です。信号は第三グリッドに加えられ第五グリッドはサプレッサグリッドとなります。第二グリッドは交流的に接地するのが推奨されるのでカソードを発振コイルの中点に接続するハートレー型の発振回路が通常は用いられます。この6SA7タイプは大きな成功を収め、MT管の6BE6や電池管の1R5とともに標準品となり6A7系は姿を消します。特に6BE6はFM帯までも動作することができました。日本でも6SA7GTに相当するST管6WC5が作られました。名前の最後が5なのは6WC1とか6WC3とかも作られたからです。1R5は実際は直熱管であることからフィラメントはアース電位にすることが必要であり、第一グリッドと第二グリッドで発振器を構成します。従って第二第四グリッドの遮蔽効果は多少犠牲となり6A7型に近い回路となります。まさか設計時に直熱型であることを忘れたわけではないでしょうが。これに対しては局部発振を別に持たせることと、後にはサブミニアチュア管の2G21(これは3極6極管)を用いることで対応がされました。

6SB7Yタイプ:

このようにいいことづくめの6SA7シリーズですが実は隠れた問題点もあったのです。6SA7からGT管の6SA7GTとMT管の6BE6/1R5としたときに6SA7(金属管)では分離していたカソードと第五グリッドを一緒にしてしまったのです。これは7ピンMT管の6BE6に合わせたものと考えられます(ちなみに日本製の相当管6WC5も7本足のST管ですから同じ構成です)。これはカソードがアース電位として使用されないことを考えると大きな失策でした。第五グリッドはカソードから一番遠い位置にあり、短波やFM帯においてはこの間の電子の走行時間は無視できません。つまり第五グリッドの電位はカソードの発振周波数の位相で変動し、本来意図していなかったような変調をかける結果になり、しかもそれは周波数により異なることになります。RCA社は恐らくこれに気づきFM帯用と称して金属管の6SB7Yと9ピンMT管の6AB7を発表しました。金属管の6SB7Yは当然金属管の6SA7と同じピン配列です。特に高周波特性を考えてベースの部分はベークライトに代えて当時最も良い材料とされたマイカノールを使用しています。また6BA7はピンを分離するために1ランク上の9ピンのバルブを使用しました。もっとも民需の6SA7GTや6BE6はそのまま継続して生産され、この改良型は通信用受信機に限定されて使用されたようです。性能も向上していましたが価格も高いこの改良型は比較的短命に終わりました。FM帯においては変換管の発生する雑音が問題となり本質的に雑音の発生しやすい多極管よりも5極の混合管と局部発振器との組み合わせが多く採用されたためあまり活躍の場はなかったようです。この両管とも日本では作られていません。

6U8タイプ:

これは発振部と混合部を独立させ、ただ同一の管に同居しているだけの形をとっている種類です。FMの帯域以上では7極管などの使用は変換性能や雑音の面から不利であり、回路の調整の困難さは部品や設計・製造技術の進歩でカバーできることから、このような選択が一般的になりました。さらに高い周波数の領域では、雑音などの面から混合部も3極管を利用するようになります。双三極管6J6はこの目的の管です。