マグネトロン

電子は磁界の中では進行方向に直角な力を受けます。従って均一な磁界の中でに入った電子は直進でなく円軌道を描きます。マグネトロンは中心の陰極と、これを円筒形に取り巻く陽極から成り、これに外部から垂直方向に磁界が与えられる構造になっています。この構造では電子は実際には等速でなく電界で加速されているのでそんなに簡単ではありませんが陰極から出た電子は陽極に直進するのでなくだんだん曲げられて陰極の周りを周回しながら陽極にたどり着くようになります。ここで磁界の強さがある値を超えると電子はついに陽極に辿りつけなくなります。つまり外部の磁界の強さで陽極電流を変調できるのではないかと予想されます。これを低周波増幅に利用できないかと考えて最初のマグネトロンが作られました。外部の相当に強い磁界を変調する必要がありますから成功できるかどうかは定かではありませんが、アイディアとしては納得できるものです。

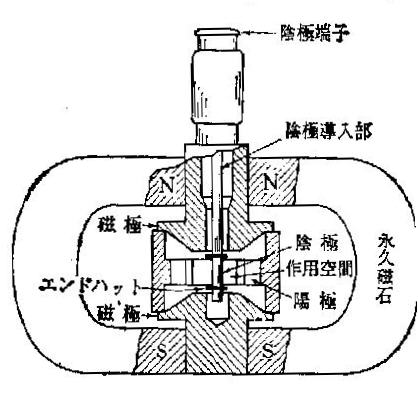

ところが、その実験中に低周波ではなく非常に高い周波数が発生することが米国のHullにより発見されたのです。これは電子が電流の流れなくなる直前の臨界状態では陰極を中心にして円を描きながら回転することで発生するものでA型振動と呼ばれるものです。更に陽極を2個に分割すると特定の周波数で誘導電流が陽極と共振して非常に高い効率で出力が得られるB型振動が東北大の岡部氏により発見されました。つまり、陰極の周囲を周回する電子流が陽極に誘導する電位が発生する高周波振動です。それまでは周波数の高い領域での真空管はサイズを縮小せざるを得ず、大電力の高周波の発生が困難であった当時においては貴重な発見でした。更に陽極を偶数個に分割するとその1/2の値だけの高調波に共振することが判り、1000MHz以上の周波数でKWオーダの出力が可能となりました。この発見は直ちに当時開発中のレーダへの応用が検討されます。しかし、この周波数はあまりに高すぎて周辺回路が整わず日本では戦争中には不完全な形でしか実用されなかったようです。日本では受信用の局部発振器として不可欠なクライストロンの開発が金属管の製造技術の面から成功せずに不安定な小型のマグネトロンを開発して使用しました。

マグネトロンの出力は外部磁界と陽極電圧で決定されるので、増幅に用いることは困難で、もっぱら大出力の出力に用いられます。出力を変調するには陽極電圧の印加を断続するのが一般的です。レーダではキャパシタに充電した電荷を高速で動作するサイラトロン(封入ガスに水素ガスを用いることで高速化しています)を用いて放電するときの誘導電圧によりパルス変調を行います。例えば1msec毎に1μsec幅のパルスを発生させることで尖頭出力が1MW(平均出力は1KW)のような高出力を発生させることができます。このパルスが印加された瞬間に、それまで陰極で発生し、陰極の周囲でうろうろしていた電子が一気に大きな電流として流れ、大きな誘導出力を発生する訳です。家庭で使用する電子レンジ(米国では以前はRadar-Range、現在はMicrowave Ovenと呼ばれます)ではこれと異なり連続波による加熱のために商用電源の半サイクルだけの印加による動作を行います。

これと同様のことを戦時中に飛行機の撃墜のための電波兵器として計画もされていました。

マグネトロンの出力は内部の誘導電流として存在しますが、陽極電流の変化としては現れないので陽極の負荷として取り出すことはできません。外部との開口部から電磁波の形で出力することになります。

この出力形式により陽極の役割は加速の電位と電流のエネルギーを供給するだけになりました。これは従来の真空管で高い周波数の電力を取り出すには陽極の容量が障害となり、大型の送信管が作成できなかった問題を解消したのです。この誘導出力の考えかたはこれ以後のマイクロ波管の多くに採用されます。

マグネトロンでは電子は臨界状態ではあるけれど最終的には陽極にたどり着く形にしてエネルギーを供給します。それでもかなりの電子が陰極に高速で戻される現象が発生します。このため陰極はフィラメントに与えられる以上の電力で加熱されることになります。通常、マグネトロンのフィラメントはこの逆加熱の分だけ動作開始後に供給電力を減少させて過熱になることを防止します。