|

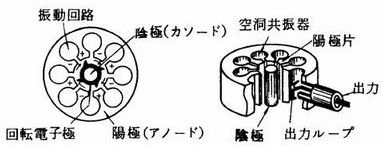

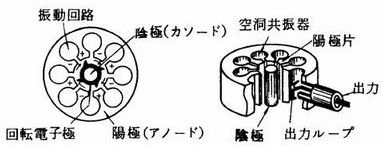

マグネトロン:送信電波を発生させるために使用される。強力な磁界の中に置かれた一種の2極真空管であり、陰極からの電子が磁界によって回転しながら陽極にたどり着く過程で陽極に設けられた空洞共振器に高い周波数の電力を誘導する。電子レンジでは交流の半サイクル間ごとに連続的に発振するが、レーダーでは幅の狭いパルスを用いるために通常は1msec間隔で1μsec程のパルスのような形式での発振を行わせる。従ってピーク出力は1MWにも達することがある。 |

|

水素サイラトロン:マグネトロンに対して電源パルスを供給するために用いられる。大きなコンデンサに充電した高圧電源を、放電する役目を負う。これによって出力用トランスに大きなパルスを与え、2次側に接続したマグネトロンが、発生する大きな電流パルスで発振するのである。幅の狭いパルスが要求されるので動作速度を向上させるために軽い水素イオンを用いている。水素は高電圧のために陽極に叩きつけられて吸収されるので内部に発生器を持って補充するのであるが寿命のある管である。現在でも水素サイラトロンは素粒子研究などの重要な分野での高速パルスの発生手段として用いられている。 |

|

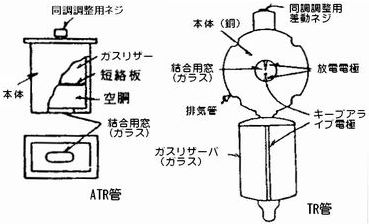

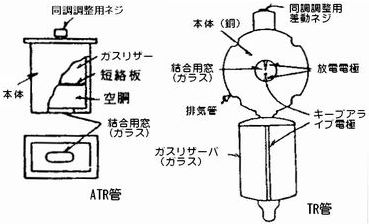

TR管およびATR管:これは非常に似た装置で、その役割は電波の通路を開いたり閉じたりすることである。レーダーでは送受信アンテナを共通にすることが望ましい。TR管は送信時に発生する強い電界で内部ガスをイオン化し、受信機側への導波管の開口部に壁を作り受信機を保護する役割を負う。ATR管は同様にイオン化した気体で送信時に送信電波を通過させるのであるが、受信時には受信電波を通過させないので微弱な受信電波が送信側に漏れて減衰することが防止できる。

実物は以前にはジャンク屋で見かけた角のとれた四角なガラス窓のある箱みたいな形をした物体で潰れた排気管が上についている。TR管では弱い電界(例えば僚艦のレーダ電波)などを誤って通したりしないように放射性ストロンチウムを入れて放電が起き易くなるようになっているので、壊れたときにガラス片とかが体内に入ると非常に危険である。最近のレーダーでは、この種の寿命があり取り扱いの困難なTR/ATR管に代えてフェライト素子を用いたサーキュレータ回路を利用して送受信の分離を行っている。 |

|

ガス入り高圧整流管:設置方向や予熱などの動作温度条件の厳しい水銀蒸気整流管に代えて、キセノンガス入りの整流管を用いることで運用が容易になり、安定して使用できるようになった。 |

|

シリコン検波器:これは電子管ではないが第一検波器として、入力した反射波と、局部発振の反射型クライストロンの出力を混合して中間周波を作成する役目を負う。レーダーではピークでメガWの出力の送信回路と、それが目標から反射されてくる微弱な信号を受信する高感度の受信機が同居しており、時には同種レーダーから誤って又は故意に電波を浴びることもある。

この防止の役割をTR管とリミッタ素子などが受け持つのであるがジャンク屋に流れていたのは大抵がこの種の過入力で劣化したものだった。(中には明らかに焼損しているものもしばしば見かけた)そんな意味では旧日本海軍の鉱石検波器への心配も決して杞憂ではなかったのである。そのために電子管ではないけれども容易に交換が可能な構造が要求されてこの形になっていた。ちなみにトランジスタはこの種の検波器の改善のために接触点に設置した測定プローブで偶然に増幅作用が発生することから開発が行われたのである。 |

|

反射型クライストロン:クライストロンは米国のVarianが発明したマイクロ波の増幅用の電子管である、これを発振用に特化した小型の電子管である。空洞に正、陽極に相当するリペラー電極に負の電圧を与えて空洞共振器の間を電子が往復するようにした構造で、空洞共振器の大きさを機械的または熱によって寸法を変えて周波数の微調整が可能であるために、製造公差により発振周波数の異なるマグネトロンに合わせて受信部で一定の中間周波を作成できるように設定できる。ここに示す2K25は9000MHz帯用の機械的調整タイプで、側面のねじを用いて微調整用を行う。 |

|

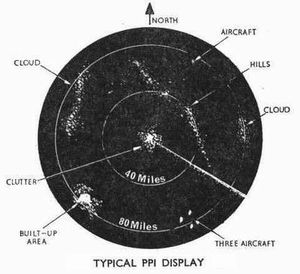

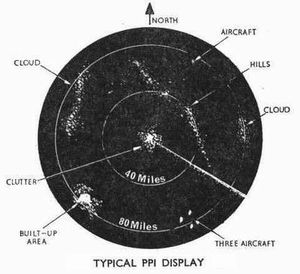

ブラウン管:これはご存知のものであるが、レーダーで使用するブラウン管は走査が画面に平行にではなくて中央から放射状に行われる。これにより反射波が極座標として自分を中心とした位置からの角度と距離で示されるのである。これがPlan-Position

Indicator (PPI) と言われる方式である。現在ならメモリとかあるからどんな走査形式にでも簡単に変換できるのであるが、ブラウン管が唯一のメモリであった時代にはこの方式が必須だったのである。この表示はゆっくりと回転するアンテナの一周分の時間で行われるために極めて残光性の長い蛍光体が用いらる。ちなみにテレビなどの動きの大きい画像表示には残光が特に短いものを、測定器やCADではやや長いものが用いられている。これも英国と米国の開発で、ドイツでは大戦末期にやっと実用化されているが、日本では実験中に時間切れとなってしまった。(そもそも日本ではアンテナを回すのを当初は人手で行っていたのですから無理もないことである)。 |