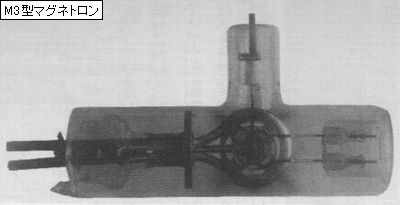

左の写真は送信用マグネトロンM3である。

左の写真は送信用マグネトロンM3である。このときに日本海軍での開発状況はどうだったのだろうか?

実際のところ海軍研究部の超短波兵器の研究はいつのまにかレーダー兵器の開発からマグネトロンの学術的研究に変質してしまっていた。ここではマグネトロンの発振のモードなどを解析することばかりが行われていたが、それもなかなか進展していなかった。このあたりは実用に向けてマグネトロンに見切りをつけて真空管発振器でとにかく兵器として実用化を行ったドイツとは大違いである。ただ大出力化の研究だけは進んでいて、1939年には10cm波長の連続波で500W出力と言った世界でもトップレベルの水冷マグネトロン(M-3)が開発されていた。しかしレーダーとしてのシステムに必要なその他の要素についてはほとんど研究が行われていなかった。日本軍はドイツにおけるレーダー実用化のニュースに驚き、その装置の見学の調査団を派遣し日本への導入を図り、同時にマグネトロン使用のレーダー装置の開発に努めた。

左の写真は送信用マグネトロンM3である。

左の写真は送信用マグネトロンM3である。

右側がフィラメント端子で、上側が出力の取り出し口である。

中央の円形のものが分割した陽極を取り巻く水冷用のパイプで、これが左側に引き出されて冷却水が循環するようになっていた。

このようなシステム思考の欠如からとにかく作られた日本の最初のレーダーは送信用マグネトロンこそは揃っていたが残りの部分はかなり手抜きの開発と言われても仕方ないものであった。

当時のドイツ製はダブルスーパーヘテロダインによって高感度と安定度の高い受信機を備えていたのに対して、日本では受信部にも小型のマグネトロンを用いた超再生方式を採用した。これは多数の真空管を用いるスーパーヘテロダイン方式が部品の供給と信頼性に不安があったためであるとも言われている。

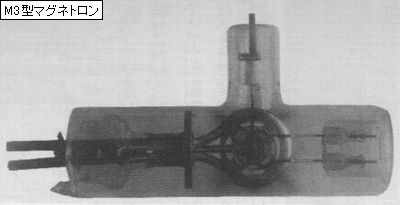

受信器用に開発した超小型のマグネトロンM60は針金細工のような構造で数100Vの電圧で発振するように設計されており、これ以降の多くの装置で使用されていた。最盛期には月産3,000個が量産されていた。

マグネトロンは電圧・磁界と物理的な構造から発振周波数が決定されてしまうので外部回路による周波数の微調整は困難である。従って送信機と受信機に用いる送信菅・受信菅のマグネトロンは製造した中から周波数が適合する組み合わせを選んで最適化していた。

超再生(Super Regenerative)と言うのはスーパーヘテロダイン方式やFM変調方式を考案した米国のアームストロング氏の発明した受信回路で、発振の臨界状態に置かれた発振器が微少な信号入力で発振を開始する現象を利用した高感度の検波方式である。一度発振を開始するとコヒーラ検波器と同様に検波作用はなくなるので、通常は陽極電圧にブロッキング発振の変調をかけて発振と停止の状態を繰り返して使用するのであるが、レーダーの受信機に使用の場合はパルスの送信毎に臨界状態にして僅かな反射電波を検出して発振を開始するまでの時間から距離を計測したのであろう。

しかし、単に陽極電圧で決定される通常の真空管とは異なりマグネトロンは陰極電力、磁界の影響も受ける上に、その発振開始までのメカニズムの完全には解析できていなかったのである。この発振器の発振モードは非常に不安定であり熟練者が入力と電圧とを始終調整してやっと動作させられるといったものだった。但し超再生受信機は簡単な構成の割りには結構感度が高く、そのためにこれにこだわりが強かったようである。簡単に言えば受信機については手間をかけるのを惜しんでできるだけ簡単な方法が採用されてしまったのである。

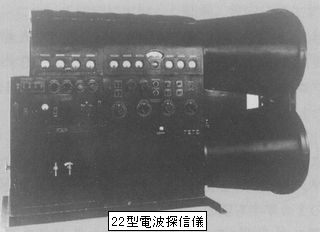

とにかくキスカでの実戦における実験も終えて、この装置は22型電波探信儀として正式兵器に採用された。人手でアンテナを回転させる装置で送信・受信の2個のアンテナを使用していた。しかしこの装置は超再生型受信機の不安定さのためにほとんど実用にならなかった。受信機の調整には高度に訓練された熟練の要員が必要とされ、戦闘状態の軍艦では高速航行と砲撃による振動などで、よほどの装置でないとまともに動作しないし、それでなくてもいつ遭遇するか判らない敵機を求めて不安定な装置を調整し続けることを行わせることは担当者に肉体的・精神的に大変な負担になる。つまり兵器としては未完成の状態の装置だったわけである。

もともとWurzburgの受信機がダブルスーパー方式であると言う情報は英国などより先に知らされていたのであるが、開発グループはマグネトロンおたく化してしまっており、それ以外の回路や素子の開発に興味を持っていなかったので実験室レベルの装置になってしまった。

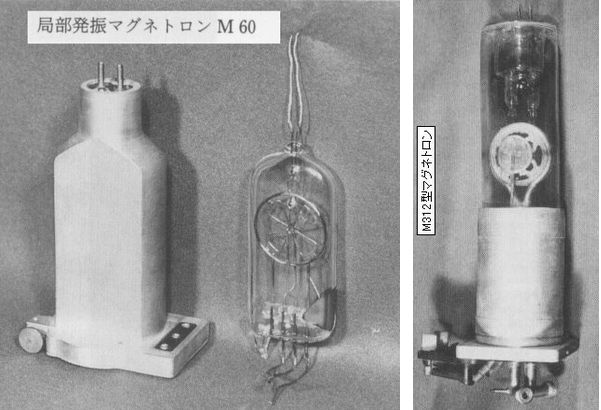

日本海軍は欧米人より夜間視力が優るとして夜戦を得意であるとしていたのであるが、レイテ沖海戦で深夜に敵戦艦からのレーダー照準による先制砲撃で大被害を受けた後にはレーダー装備が急務となってきた。そこで昭和19年になって、やっとレーダーの開発の組織が大幅に改革された。理研から菊池正士氏が技術面の開発に、NHKからテレビの権威である高柳健次郎氏が兵器化への指導に参加し、システムとしての開発がスタートした。また受信機はこの時期になってやっと超再生へのこだわりが反省されて、安定な動作をする兵器とするためにマグネトロンによるオートダイン方式(入力信号に近い周波数の発振器で入力信号との差分の中間周波を得る方式)に変更された。

スーパーヘテロダインにしなかったのは検波器(この周波数帯で動作する検波器は鉱石検波器しかなかった)が過入力に弱いと言う思い込みが当事者にあったためである。オートダイン方式は超再生方式に比べて大幅に感度は低下してしまったが、それでも不安定さは減少し22型改一として正式兵器となった。

スーパーヘテロダインにしなかったのは検波器(この周波数帯で動作する検波器は鉱石検波器しかなかった)が過入力に弱いと言う思い込みが当事者にあったためである。オートダイン方式は超再生方式に比べて大幅に感度は低下してしまったが、それでも不安定さは減少し22型改一として正式兵器となった。

「あ号作戦」の敗戦により後がなくなった時点でやっとレーダー用鉱石検波器の開発が開始された。検波器の材料としては純シリコン結晶なども候補に挙がったが実用にできたのは黄鉄鉱のものであった。この検波器は元々は電波探知機(逆探と俗称されるレーダー電波を検出する兵器)のために開発されたもので、逆探はこの検波出力を増幅することで敵性のレーダー電波を検出する装置である。ちなみにレーダーのほうは電波探信儀(電探)と呼ばれていた。

この鉱石検波器を第一検波に用い、マグネトロンを局部発振器専用にする改造は受信機の改造キットを作成して南方の現地での部品交換で行われた。この結果22型改一機は22型改二となりやっと兵器としての安定度と感度が得られるようになった。マグネトロンのオートダインでは発振強度と検波感度の折り合いをとれる安定なモードでの利用ができなかったことと、初段の雑音が大きく広帯域増幅ができなかった問題が解決されたためである。それでも送信パルスの波形が悪く距離精度が悪いとか一次元の表示しかできないので状況の把握が容易でないなどの問題は残ったままであった。

表示に関しては高柳氏は当初よりPPI方式での2次元表示を提案していたのであるが、軍部(特に陸軍)では技術者の重要性に対する認識が薄かったので、只でさえ少ない弱電関係の技術者を徴兵して前線に送るような状況になっており、実際問題としてそこまでの開発を行うには手が回らなかったのが実情であった。