| キーボードのブラインドタッチで打つ極意を伝授いたします | |||

| キーボードのブラインドタッチに関する極意をここで紹介いたします。 | |||

| キーボードを見ないで打つことをブラインドタッチと言いますが、これを練習するにはいい方法があります。すなわちキーボードの元となった英文タイプライターの理屈をしっかり理解し、その練習方法をやればいい訳です。 | |||

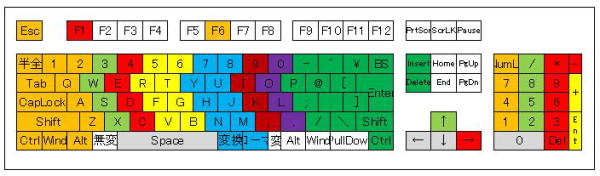

| まずは、キーボードの配列について説明します。キーボードは、各キーに関して、どの指で打つかが決まっており、その対応を覚えることが、キーボー上達の第一歩であるといえます。一般的なキーボートは以下のようになっています。 | |||

|

|||

| 以下、誰でもブラインドタッチができるようになる極意を、皆様に伝授して行きますので、どうぞご注目お願いいたします。 | |||

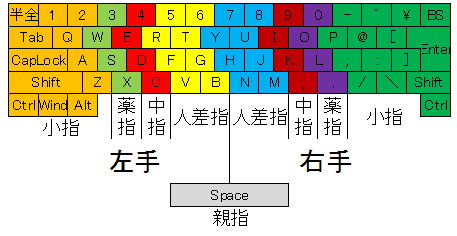

| まず、右手と左手の使い分けと、それぞれの指がどのキーを打つかを以下に図解いたします。 | |||

|

|||

| そして、ホームぽ支所ンと言って、右手の人差指をHに置き左手の人差指をFに置きます。そうすると、右手の人差指、中指、薬指、小指がJKL;の上にきます。そして、左手の人差指をFに置きます。そうすると、左手の人差指、中指、薬指、小指がFDSAの上に来ます。これを広義のホームポジションと言います。 | |||

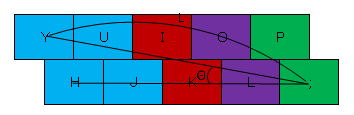

| そして、JKL+FDSAのキーを打つ時は、そのまま指を押し下げて目的のキーを打ちます。これで8つのキーが打てる様になります。その後、例えばYのキーを打つ時には、右手の小指を;に残したまま、右手の人差指でYの文字を打ちます。すなわち右手は小指と人差指の2本の指がキーボードに同時に触っていることになります。この時、右手の小指のことをアンカーと言います。すなわち、右手の小指を;に置いたまま、;のキーからYのキーへの距離と、角度を練習によって覚えることができれば、小指を;においた状態であれば、100発100中で、右手の人差指でYの文字を打つことができるようになります。 | |||

| すなわち、数学的にいえば、2次元において、距離Lと角度Θが決まれば、必ず一つの点が定まるということです。こういう考え方を極座標と言います。 | |||

|

|||

| このとき、右手の人差し指は、Jに元々ホームポジションのJに合ったものを、左上にずらしてYまで移動することになります。そして、実はここからが肝腎で、打ち終わったら、Yにあった人さす指を右斜め下にずらし、再びJに戻し、次の操作に備えることになります。 | |||

| しかし、 このときにとても大事なポイントがあります。それはキーボードを見ないこと。ブラインドタッチなので当たり前のようですが、こうすることにより、訓練により、頭の中に文字を思い浮かべた瞬間に、指が勝手にキーボードの正しい位置をたたくようになります。キーボードは押すものではなく、たたくのです。ピアノは鍵盤を勢いよくたたいて音を出しますね。あれと同じことをやる訳です。一気にたたきます。バシンと音を出しますその音を耳で聞くことと、指に伝わる感触で、キーボードをきちんとたたいて、PCに正しい情報を伝えたことを、作業者が確認しながら作業するのです。 また、それと同じくらい大事なことがあります。それは、画面を見なくても打ちこんだ文字がどのようになっているか、頭の中に思い浮かべることができるように訓練することです。 英文タイピストの人たちは、自分の打った英文が、どのように紙に印刷されているか、頭の中で把握し、紙を一々見ながら打つことをしません。つまり、キーボードの左側に置いた原稿から目を離すことなく、一気に原稿を打ってしまうのです。原稿と画面の間を視線が行ったり来たりすれば、作業の能率は落ちます。どこまで打ったか分からなくなって探している時間の方が長くなります。能率がガタ落ちになると言わざるを得ません。 ですから、日本語を打ちこむときも、できるだけ画面を見ないでも打てるように訓練します。かな漢字変換も、ゆらぎ変換を止めて、どの言葉は、何と打ちこんで何回変換すれば出てくるかを、覚えていくようにします。 変換の確率は、前後の文脈によって変わることがありますが、それを確認する時だけは、仕方が無いので画面を見ます。 |

|||

| まだまだ、これから重要な項目が続きますので、乞うご期待。 | |||

| あなたは |

|||

| あなたは |

|||

| Updated on 6th,Jan 2011 | |||

| Copyright (C) 2010 All Rights Reserved 三野知男 | |||

| トップページ |