ここからメイキング編ですが、別に模型誌作例じゃなし、アピールポイント用メモや、完成後知り合いとのやりとりなどを再編集しただけなので、時系列にもなっていませんし、分かりやすくもありません。あしからず。

おおまかに言えば外形には全く修正をしていません。というか、どこがどう実機と違うのか良く分からないんです(-_-;)。私は3次元の造形の仕事をしていたこともある割に、立体物を直感的に把握する能力が欠如しているようです。水平尾翼は発売当時から薄い、薄いと非難されていたので、新造ハセガワA-4からトレード、幅広すぎのペラを替えた程度です。

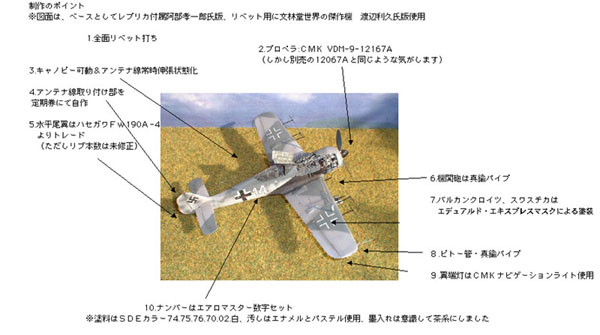

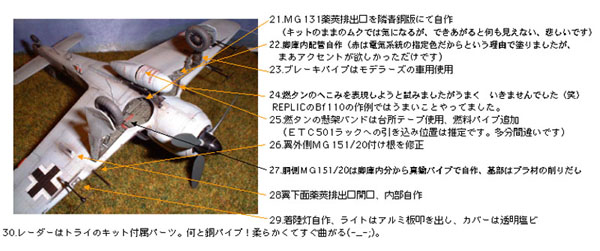

字が小さくてすみません。元々制作終了時にパワーポイントで書いたメモをもとにしていますので、HP用に編集し直していないんです(-_-;)。しかしドロー系のデータって何故か簡単にHTML化できませんね?

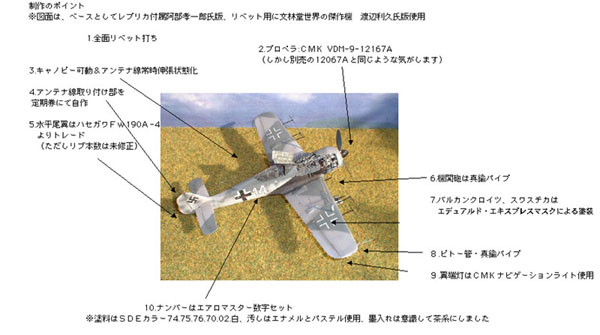

MG131カバーは、トライパーツのヒンジで十分うまく可動しました。ただキットのカバーのパーツを薄々攻撃して使用したため、勘合優先で、アイリスのMG131が無惨にもかなりちびちゃんになっちゃいました。カウリングは、シム、スパー等で変形を強引に防いできたつけが、胴、翼と合体した際、一気に無理がここに出て、約5ミリほども外側にふくらんでしまい、カバーの高さ方向を後からプラ板で足すという、みっともない結果になっちゃいました。「あの!トライにエンジン入れたら苦労するよー」とは外野から忠告を戴いておりましたが、まさにその通り。先人の教えは尊重すべきもの、と反省。また、バーリンデンのエンジンレリーフですが、時代が古いもんな、と鼻で笑っていましたが、ひょっとして、あれはあれで変形を防ぐ意味で、わざとレリーフ状にしていたのかも?実はバーリンデンさん、コスト削減のためじゃなく、深く考えてい結果だったりして?でも結局バーリンデンのパーツは、ほとんどがオーバースケールだったり、ディティールが大甘で、カウリングカバーの裏打ちエッチング以外は使えませんでしたけど。今や48フォッケ別売パーツはみなタミヤ用ですんで、貴重品だと思っていたのですが、成仏させてやろうという当初の目論見は実現しませんでした。

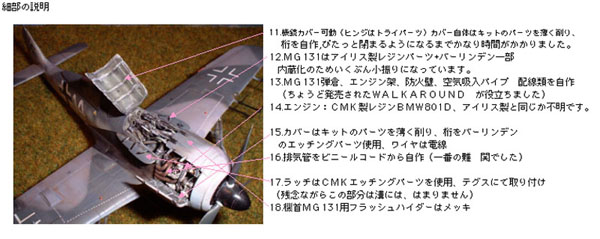

カバーを止めるラッチは、パーツはCMKのセットに入っていたんですが、うまい取り付け方法が思いつかず、エッチングパーツをエポキシでテグス止めしましたが、自分で彫った溝には収まりません。悲しい!ここまで可動したらすごいのになあ。鶏頭を相当ひねって、ああでもない、こうでもないと試してみましたが、9ミリゲージの鉄道模型のパンタグラフ並の精度は出さないとダメかも?固定なら、何にも悩まないのにねえ。瞬間でピっ、で終わりですよ。あとカウリングのラッチが上側についているのが味噌。A−7または-8から変更になっています。ハイパースケールのF-9のすごい作例でもA-5同様、間違って下側に付いていました(エッヘン)。機首MG131のフラッシュハイダーはこの機の場合装着しているようです。しかしこんなんで発射炎を防げたんですかね。撃ったら当分目が眩しくて見えなくなりそうですが?

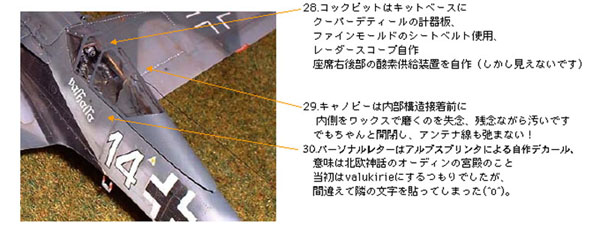

コクピット内装パーツは、クーパーディティールのものをキットのベースに貼り付けました。これは「フォッケ馬鹿一代」を自認するどんじさんから譲っていただきました。クーパーもタミヤ用ですので、トライに合わせるためのサイズのカット、薄々攻撃はかなり必要です。しかし、フォッケの運転席はかなり狭いので、余り凝っても完成すると見えません。またドイツ機の内装色RLM66という色も相当暗いので、見栄えがしにくいです。ドライブラシで角を明るくする効果は大きいですが。また、せっかくネプツーンレーダーの緑色の計器も自作しましたが、全く見えません(-_-;)。キャノピーは、キットの仕様通り可動。アンテナ線も、もちろん弛みません。キット通りにやれば簡単なのに、説明書には書いていないし、記事でもMA89年6月のレビュー(倉敷翼端灯の池田始氏の記事●)以外触れたものがないことが不思議です。あの可動ギミックは自分じゃできないもん。しかも簡単に出来る!ただ前作D-9では、アンテナ線のねじれのため(D-9ではアンテナ線はだらんと下がってしまうので、テグスではくせが出て材料として不適当なようでした)、やや斜め向きになてしまったので、今回はエッチングのスライド部の裏に、さらに1枚エッチングの端切れを重ねて、それを防ぎました。

<2001年12月追補>

池田氏の解説を私なりに書き直した概念図です。会社の昼休みに弁当をもぐもぐしながら描いたので、やや荒いですが、池田氏の図面が正確さを狙って分かりにくかったので、こういうのもいいでしょう。左が実機の場合、右側はコロンブスの卵じゃないですが、みなワイヤが動くという固定概念じゃら離れられないようなので、「ワイヤは固定されており、キャノピはそのワイヤ上をただ動くだけ」と見方を変えた場合の図です。実機ですとコリオリの力?やワイヤ自体の重さの対策も何か必要かもしれませんが、模型では余計な心配は要りません。というかワイヤは両端を止めてしまうので弛む事はないのですが、実機と違ってキャノピーロック機構が無いため、テグスの張力でぴったりしまらない可能性が出てきます。そのため前述したように、スライド部分にエッチングをかませ、摩擦係数を高くして防ぐのです。

もうひとつの図はキャノピーがアンテナ線と平行にスライドしなかった場合の図です。この場合、キャノピーの移動に伴いアンテナ線の長さは、(ED`-ED)+(AB`-AB)分長くなってしまうので、この差を解消するための仕掛け(テンションと書いていますが、スプリングで伸びるとかそういう意味です)が必要ということになってしまいます。

しかしここでもういちど池田氏の図を思い浮かべてください。&’%$アンテナ線とキャノピーの可動方向は平行ではありませんが、接点である(M)の位置は平行移動です。だから、移動量はa=bのまま、なのです。つまりわたしの書いたもうひとつの図、のようにはならないと思います。このことを分かっていない、というか誤解したままの方は多いと思います。

フラップがちょっとだらしなく下がっている状態と、燃料ハッチ開口まで再現!が目標でしたが、さすがに力尽きました。翼付け根MG151/20は、内蔵&カバー可動にしなくて本当に良かったと思っています、あれやってたら、多分私の技量ではギブアップしていたでしょう。当分、臓物内蔵&可動はもういいです。

ドイツ機ファンの方ですと、の白14番のパーソナルレターが気になるでしょう?「GRENNHILL」の「AT WAR」を入手する前に、仙台翼産会のどんじさんにレターの存在を教えていただき、さらに「前にななにいでこれ作ったときは(おお、やぱっぱりへそ曲がり...笑)、有りもののデカールを貼ったよ!」とおっしゃたので、私も安心して?でっちあげました。ドイツ語の女性名を人名リスト資料からひっぱってきましたが、どうもヒルデガルトだとか固いのばっかりで(そりゃそうですね、愛称までは載ってなかったんですもん)ピンと来ない。それで北欧神話に題材を求めて、当初はバルキリー(これ女神の名前)にするつもりで、アルプスプリンタでデカールを刷ったのですが、貼るときに間違えて隣に刷っていたバルハラにしてしまいました。後でどんじさんにバルキリーだと、狂王ルードヴィヒやらワグナーやら、ちょび髭おやじやらに連想がいっちゃうから結果オーライじゃないの?と言われました。さらに後付すれば、レッド・ゼッペリンのロバート・プラントは北欧神話が好きで、「移民の歌」の中で「バルハラ、アイム・カミング!」とか何とか叫んでおりますので、ま、いっか!てな次第。ただし、英語ではVで始まりますが、ドイツ語はWで始まる! これはトイフェルさんに(後から)ご教示いただきました。