|

|

|

| 春の田んぼ作業は、「堰堀り(せきぼり)」と呼ばれる村内共同の用排水路掃除から始まります。 | 3月30日に田んぼの土作り肥料として、ワーコム3袋・マルイ有機(20キロ)4袋・こめぬか(15キロ)・くず大豆(25キロ)を散布。マルイ有機は抗生物質を与えず飼育した鶏の糞を、トリビュー活性水で発酵させた鹿児島産ケイフン肥料です。 | いよいよ水稲種子の準備が始まりました。種子に付いているバカ苗病菌などを、取り除くのに60度の熱湯に10分間浸します。殺菌後はすばやく水につけ、冷やして穀温を下げます。 ※ポイントは温度と時間です。 |

|

|

|

| 浸種は積算温度で100度〜120度になるまで続けます。途中に酸素不足にならないように、3〜4回水交換します。昔は「苗半作」という言葉があって、苗を上手に作ることは稲作を成功するための半分くらいを占める大切な事だと言われていました。 | 特別栽培の「ひとめぼれ」作付け予定の圃場です。4月11日耕起しました。耕すことによって土の中に空気が入り、作物が根を張ったり、微生物が有機物を分解したりしやすくなる。こうして長い時間をかけて作られてきたのが、作物を育てるのに適した「作土」と呼ばれるものです。 | 5月5日 代掻きをした後の田んぼの泥は何処かやわらかく、温かみの有るとても優しい泥になっています。このきめ細かな泥が、稲の根の成長を促進させるのです。いよいよ明日から田植え始めです。 |

|

|

|

| 5月12日 「ひとめぼれ」の田んぼ、本日田植えしました。苗の間隔を広めに取って植えるのでゆったりと育ち、風通しも良く病害虫に強い稲に育つのです。 |

このハウスの苗を、植えるのですから言葉に言い表わせないほどの、重労働です。すべて植えるのに5月6日から17日までかかりました。 | 朝もやをついて、いざ出発、今日も1日頑張るぞ。 |

|

|

|

| ほら、こんあに白い根が伸びてます。健康な証拠 | さすが、ばっちゃん力持ち。1枚の重さ、約5キロ | 家族総出で苗を田んぼに運びます。ボクも頑張ってるぞ |

|

|

|

| 長さ100mの田んぼを歩行型田植え機で1日何往復も歩きます。ダイエットを考えている方に、お薦め。 | 今日も1日お疲れ様。田んぼからカエルの合唱が聞こえてきます。(とても素敵な写真です) | 好天がが続いて、土の表面がはがれて水の上に浮かび上がってくる現象を、「表層剥離」といい雨が降ると落ち着きます。 |

|

|

|

| 穴植え(補植作業)苗を株が連続してない所に植える。5月25日に除草剤を散布しました。これより刈り取りまで一切農薬を使わないで栽培する予定です。天候により使わざるを得ないときは、報告いたします。使用資材はダブルスタージャンボ剤(水田一発処理除草剤)種類名ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤 | 田植えを終えて、やれやれとのんびりしている暇はありません。一番草を取っても二番草、三番草位まで草取りをしなければなりません。稲作は昔から雑草との戦いでした。今は除草剤の開発で労力も少し軽減されました。でもこの田んぼは特別栽培なので、もう農薬は使いません。 | 上の田んぼは6月1日で、下の田んぼが9日のです。苗の植えた跡が点から線になってきています。1週間位で苗の生育の違いが良く解ります。 |

|

|

|

| 6月23日ワーコム10を追肥しました。分げつして少し稲の株も太くなってきました。21日は夏至、水温が上がり水で保温する必要が無くなりました。稲の一生のうち、一番葉の色の濃くなる時期です。 | 6月29日これ以降は水を貯めずに、足跡に水が残る程度の水管理をします。 7月5日フェーン現象で気温34度まで上がり、水かけ流ししました。 |

7月6日溝きり作業しました。水の用排が効率よく出来るよう、畝間に溝を切ります。10から12条間隔で、縦に溝を切って行きます。これからは、溝の中や足跡にいつも水が溜まっている状態で水管理します。 |

|

|

|

| 溝を掘ることによって、田んぼの水かけや排水が容易になります。培土機を押すのは,暑い中重労働ですが、とても大切な作業です。機械の後ろに付いている、培土盤で条間に溝を切って行きます。田んぼの手前と奥には横に溝を切り縦溝とつなげます。 | 7月22日梅雨明け(穂が出るまであと2週間)追肥作業この時期の追肥は穂に効かせる大事な作業です。(10aあたり窒素成分で1.0〜1.5kg) | 除草作業ひえなどを除草する作業は曇り空にかぎります。晴天だと、まぶしくて見落としがちになるからです。 |

|

|

|

| 7月17日関東までは順調に梅雨明けしたものの、東北から北陸には梅雨前線が居座り、雨降りが10日以上続きました。特に17日の集中豪雨では一部田畑が潅水、水防団が出動しました。 | 8月8日梅雨明け以来、安定した夏空が続き連日30度を超えています。8月にはいるとササニシキ・ひとめぼれ・でわのもち・の順に穂が出てきます。出穂後、2週間の天候が収穫量を決める大きな要因となります。 | 出穂の時期には「花水(はなみず)」を与えるため、こまめに田んぼを見まわります。稲は花が咲くと同時に、自分の花粉を自分の雄しべに付けて受粉します。そして残った花粉を風に乗せて飛ばすのです。稲の花は朝開き、午前中には閉じてしまいます。 |

|

|

|

| 8月20日台風15号が日本海を北上し、青森県に上陸横断して行きました。未明から早朝にかけて非常に強い風が吹き、各地に大きな被害を出しました。「ひとめぼれ」には白穂の症状は少ないようです。 | 夜はフェーン現象で午前1時の気温は29度まで上がり、一晩中熱風が吹き続け近所の防風林の松が倒れたり、出穂が遅かったコシヒカリ中心に、強い熱風による脱水症状で、白穂が発生し、豊作予想から一転作柄が心配です。 | 9月9日台風18号の被害は幸いにしてほとんど無く、明日は農協の青年部で歩刈(ぶがり)を行い、収量調査をします。自然の猛威にさらされた稲が、この様によみがえる生命力に脱帽します。自然の中に生きる人々の営みが農業です。 |

|

|

|

| 9月24日ここに来て、台風の影響も受けていますが、昼間は残暑が厳しく、夕方日が落ちると気温が下がり、ひんやりとします。この温度差が美味しいお米を作るのです。 | 稲刈りの時期は、栽培方法や気象により変ります。稲をよく見て、穂先から3分の1くらいの色が、乾いて白っぽくなったら稲刈りの時です。(穂が出初めてから約40日〜45日後) | 9月15日より稲刈りが始まりましたが、天気が続かず休み休みの刈り取りです。この田んぼのお米は、山形県の認証を受けた特別栽培米『ひろのげんき米』です。 |

|

|

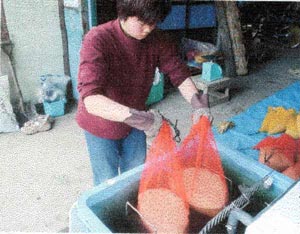

|

| 刈り取って脱穀された籾は、トラックのタンクに移します。 | 家族総出で、籾摺りして出た殻を袋詰めしました。 | 暗渠(地下に埋設された用水又は排水路)工事に使ってもらいます。 |

専用のホースをつないで乾燥機に籾を張り込みます。 |

|

|

| もっとも気を使う乾燥作業。籾を循環させ灯油でボイラーを炊いて温風を送ります。40度以下の低温でゆっくり乾燥させます。生籾の水分は20%以上ありますが、15%前後まで落とします。 | 回転する2つのゴムローラの間を通して、摩擦により殻がむけて、玄米になります。玄米を網目を通して、選別し大きな整粒だけ袋詰します。 |